Chef-d’œuvre intemporel, Crise d’identité est probablement l’un des titres de DC Comics qui met le plus « l’humain » au cœur de son récit. En explorant le deuil, les relations familiales et, entre autres, les dilemmes moraux derrière le filtre des super-héros, la fiction emporte son lecteur dans une enquête-fleuve palpitante (et peu prévisible) et une révolution dans la mythologie et la chronologie de DC. Explications.

[Résumé de l’éditeur]

Sue Dibny la femme d’Extensiman, l’un des membres de la Ligue de Justice, a été assassinée. Le meurtrier a pu déjouer les systèmes de sécurité installés par les plus grands héros de la Terre. L’enquête menée par les justiciers va mettre à jour un complot au sein même de la Ligue et un terrible secret concernant leur traitement des super-vilains !

[Début de l’histoire]

Opal City. Firehawk et Extensiman, alias Lorraine Reilly et Ralph Dibny surveillent un coffre à l’abandon, lieu de rendez-vous potentiel de malfrats. Le justicier vétéran raconte à la jeune femme sa relation amoureuse avec sa femme Sue.

Quand une agression a lieu entre criminels peu après, Ralph est appelé par Sue, en train de se faire agresser. Le super-héros arrive trop tard à son domicile : sa femme a été tuée, son corps à moitié carbonisé.

En marge de l’enterrement, tous les super-héros enquêtent sur le coupable. Pour une poignée d’entre eux, Green Arrow, Extensiman, Hawkman, Atom, Black Canary et Zatanna, le doute n’est pas permis : le responsable du meurtre est forcément le Dr. Light. Ce dernier avait violé Sue Dibny il y a des années et, pour oublier ce douloureux épisode, une action radicale avait été commise…

[Critique]

S’il y avait une rubrique « les indispensables Justice League » sur ce site, aucun doute que Crise d’identité trônerait fièrement en haut du classement (à défaut il est dans les coups de cœur) ! Ce titre coche (quasiment) toutes les cases d’une excellente bande dessinée : elle est accessible pour tous (même si on ne connaît pas la vaste galerie de personnages en scène), elle tient en haleine (qui est le coupable ?) et arrive à toucher plusieurs fois le lecteur avec des émotions fortes.

Pour cause : plusieurs morts ont lieu, mécaniquement le deuil est au centre du scénario, d’autres drames sont montrés (dont un viol), le discours à répétition sur la proximité et l’amour entre proches et familles fonctionne bien, les émouvantes typologies de relations (amoureuses, père/fils, amicales…) parsèment le titre avec justesse. En ajoutant le danger « réel » d’une menace inéluctable qui échappe à la logique des meilleurs enquêteurs, la fiction se lit d’une traite.

Parmi les nombreux protagonistes de Crise d’identité (seule lecture du premier chapitre peut être un peu déconcertante pour un néophyte), Green Arrow est peut-être celui qui revient le plus. On suit tour à tour son point de vue, celui d’Atom, Batman, etc. mais l’archer d’émeraude joue un rôle important. Car si Extensiman introduit l’ouvrage par sa tragédie (sa femme est tuée et – on l’apprendra plus tard – avait été violée dans le passé), il reste en recul durant la suite. Il faut dire que ce super-héros, Ralph Dibny de son identité civile, n’est pas très connu des fans de DC (surtout en France).

Ses pouvoirs (il peut étendre sa peau) rappellent ceux de Plastic Man. Normal, ce dernier était né en 1941 chez Quality Comics et DC Comics l’a racheté en 1956 avant de l’injecter dans de nouvelles aventures sur papier à partir de 1966. Entre-temps, l’auteur John Broome et le dessinateur Carmine Infantino créent Elongated Man (le nom VO d’Extensiman) dans les aventures de Flash en 1960, sous l’impulsion de l’éditeur Julius Schwarts (à qui on attribue la co-création du héros) – qui ignorait que Plastic Man avait rejoint l’écurie DC. Depuis, entre Red Richards des Quatre Fantastiques (chez Marvel – et dont la compagne se nomme aussi Sue) et le pirate Luffy (en manga), les pouvoirs d’élasticité ne manquent pas !

Malgré tout, impossible de ne pas s’attacher à Ralph et Sue, un couple enjoué, amoureux et sympathique. Une dimension humaine qu’on retrouvera martelée dans de nombreux dialogues entre des parents et leurs enfants, des conjoints séparés ou ensemble, etc. En frappant « là où ça fait mal », comprendre chez les proches des super-héros, le coupable sème un sentiment d’effroi et de terreur chez ces êtres faillibles – car les super-pouvoirs ne permettent pas de protéger tout le monde, tout le temps. Il y a une vague de « vulnérabilité » qui s’abat sur chacun. Clark Kent s’empresse de passer davantage de temps chez ses parents par exemple, Tim Drake (Robin) hésite à laisser son père seul lorsqu’il agit en costume, Atom ne veut plus non plus s’éloigner de son ex-femme, etc.

Et quand Lois Lane reçoit un avertissement, le doute n’est plus permis : le mystérieux responsable des crimes odieux connaît les identités des différents justiciers. De quoi semer le trouble et éliminer un à un tous les suspects (différentes équipes poursuivent des vilains, peu importe leur degré de dangerosité), tous se mobilisent mais toutes les pistes tombent à l’eau. Dans l’ombre, le Calculateur semble tirer quelques ficelles mais tout est plus compliqué qu’il n’y paraît… L’angoisse et la tension sont palpables et ne laissent aucun répit aux protagonistes (et au lecteur).

Au-delà de la « simple » enquête criminelle (palpitante, enchaînant fausses pistes et rebondissements), le récit se permet de questionner les limites d’intervention des super-héros. On l’apprend bien vite (dans le second chapitre), les « réservistes » de la Justice League (les membres secondaires, pas toujours présents ou qui restent en retrait ou sur place une fois une mission terminée) ont franchi une ligne rouge il y a quelques années. Retour en arrière.

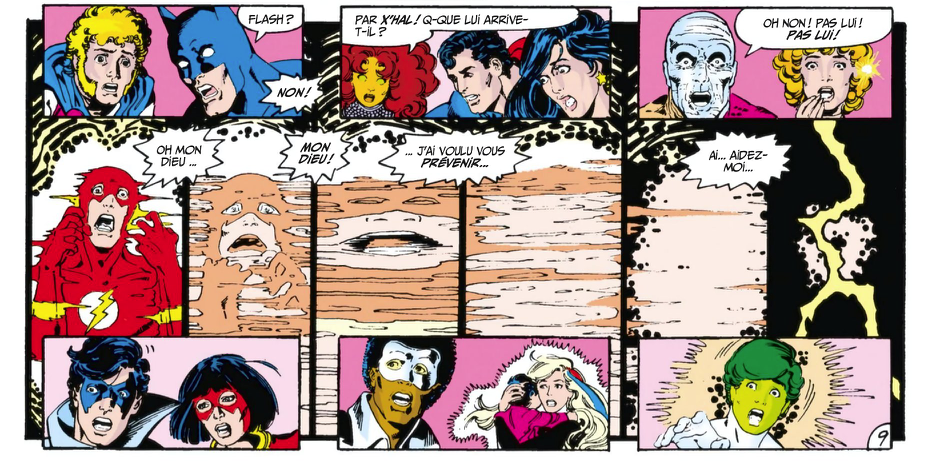

Après le viol de Sue par le Dr. Light (ennemi normalement de cinquième zone), une scission s’est produite : Green Arrow, Black Canary et Green Lantern (à l’époque Hal Jordan – avant les évènement liés à Parallax, Emerald Twilight et Zero Hour) ont fait face à Hawkman, Atom et Zatanna. Flash (Barry Allen) apporta son soutien à l’une des deux équipes et… il fut décidé à la fois de rendre amnésique le Dr. Light mais aussi de moduler discrètement son cerveau afin de modifier sa personnalité. Un choix radical et dangereux, assimilé à de la lobotomie, qui met à mal l’éthique du camp du Bien.

Un secret bien gardé qui remet en cause le combat (et l’honneur) des justiciers. Pire : il se pourrait que la manipulation mentale eut lieu d’autres fois, et pas que sur des ennemis mais inutile d’en dévoiler davantage, le titre étant déjà fort en surprises. En synthèse : pas de manichéisme ici mais une réalité crue et insondable. De quoi faire vaciller les héritiers de Flash et Green Lantern, Wally West (sorte de boussole morale de l’équipe) et Kyle Rayner, et peut-être même Superman et Batman… Un point de non retour tabou complètement inédit dans l’évolution de DC Comics et qui aborde une couche de maturité à un titre déjà bien sombre dont il convient de dévoiler une autre victime (révélation au paragraphe suivant, passez à celui d’après sous l’image de Deathstroke sinon).

En plus de la mort de Sue Dibny, Firestorm décède également ainsi que Captain Boomerang (son fils lui succède et reprend son alias, avec des pouvoirs de super-vitesse en complément de son agilité et maniement des boomerangs). Mais on retient surtout Jack Drake, le père de Tim (le troisième Robin), qui succombe durant le récit… Pour Bruce Wayne et Tim Drake, c’est donc une nouvelle tragédie qui surgit, comme un écho (guère original) à ce qui était arrivé à Dick Grayson avant et bien sûr au célèbre milliardaire. Orphelin, Drake sera adopté par la suite par Bruce (comme Dick en son temps). Crise d’identité aura donc un impact très important dans la mythologie de Batman et, d’une manière générale de DC. Ajoutons la disparition d’Atom après l’aventure et quelques autres changements plus ou moins primordiaux.

Initialement romancier de polars (Délit d’innocence, Mortelle défense, Chantage, Les millionnaires, Jeu mortel et Mort avec retour), le scénariste Brad Meltzer avait fait ses armes chez DC Comics juste avant Crise d’identité sur Green Arrow en 2002 (The Archer’s Quest, inédit en France) – ce n’est donc pas anodin qu’il ait repris Oliver Queen ensuite. Le jeune artiste (trente-quatre ans durant la publication du comic book) avait été marqué à l’âge de sept ans par le sauvetage de la Ligue par Extensiman dans Justice League of America #150 (publié en 1978) ! Spécialiste du thriller juridique et politique, il est même consultant pour le FBI et la NSA pour anticiper des attaques contre les États-Unis en 2006, tout en poursuivant l’écriture de quelques chapitres spéciaux chez DC Comics ou plusieurs séries (sur Justice League of America notamment et la huitième saison de Buffy contre les vampires).

En somme, Meltzer est un auteur venant typiquement du « milieu littéraire hors comics » avec une spécialisation dans un genre qu’il maîtrise à la perfection et qu’il injecte à sa manière chez des super-héros populaires en réussissant un coup de maître, noir et captivant (qu’il ne réitérera jamais) ! Même si, étonnamment, Crise d’identité est tout de même clivant chez certains lecteurs, considérant la fiction soit trop triste et sombre (meurtres, viols, lobotomies, tragédies multiples – et pour ajouter un peu de pathos, une des victimes attendait un enfant…), soit trop éloignée de l’ADN de l’éditeur (fini la légèreté et l’angélisme global qui primait durait des décennies) – sans compter la complexité (d’apparence seulement) d’y faire évoluer des personnes parfois peu connues ou oubliées. Malgré tout, le titre possède quelques moments un peu plus légers qui apporte une pause salutaire. Certains comparent l’œuvre à Watchmen, c’est un peu présomptueux même s’il y a des thématiques communes voire des segments graphiques (la fameuse photo de la ligue brisée).

Côté dessin, Ralph « Rags » Morales s’est échauffé sur plusieurs épisodes de la JSA et Hawkman avant d’attaquer Crise d’identité. C’est peut-être là le seul « point faible » du titre (on insiste sur les guillemets). Non pas que les coups de crayon de Morales soient mauvais mais les gros plans sur des visages et l’aspect « figé » de quelques scènes d’action cassent un peu l’ensemble. Bénéficiant d’un encrage de Michael Blair et d’une colorisation inégale d’Alex Sinclair, les planches sont parfois magnifiques mais, hélas, parfois un peu « cheap ».

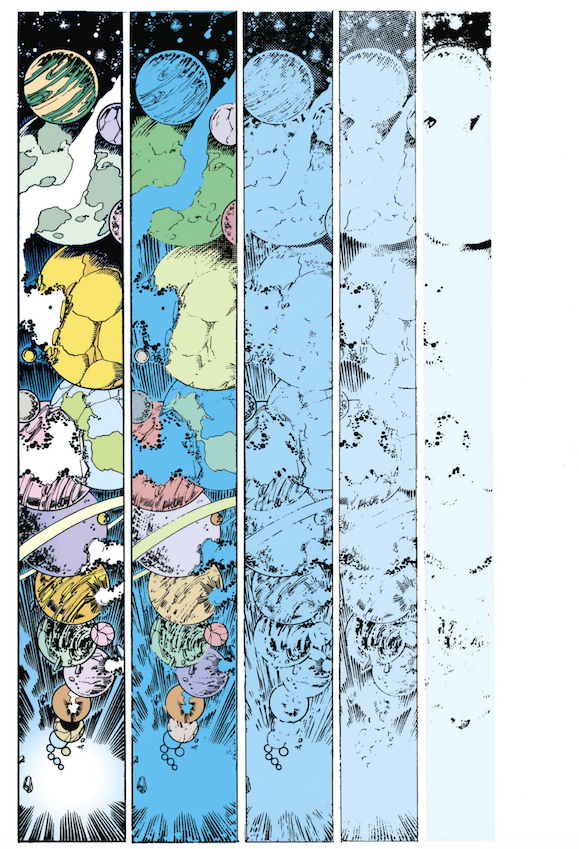

Si la richesse chromatique est à saluer (pas de doute, nous sommes bien dans un comic book – l’orgie de couleurs dénote d’ailleurs avec la tonalité du propos mais c’est ce résultat hybride qui est si singulier et plaisant, comme pour Mad Love d’une certaine façon), elle est à déplorer sur les faciès et des ombrages de peau un peu étranges… Bien sûr, ces quelques défauts visuels n’entachent pas la qualité de l’ensemble mais évitent peut-être au livre d’être LE chef-d’œuvre ultime universel. On retient quelques moments iconiques : la mort de Sue dans les bras de Ralph, la scène de l’enterrement (cf. bas de la critique), Batman et Robin soudés, etc. De même, aussi bien graphiquement que scénaristiquement, il y a une sorte de déification (assumée) de Superman et Wonder Woman (et même Batman) : on les voit moins, parfois que leurs symboles, pour mieux faire comprendre qu’ils sont presque hors-jeux de tout cela. En résulte de superbes séquences et planches.

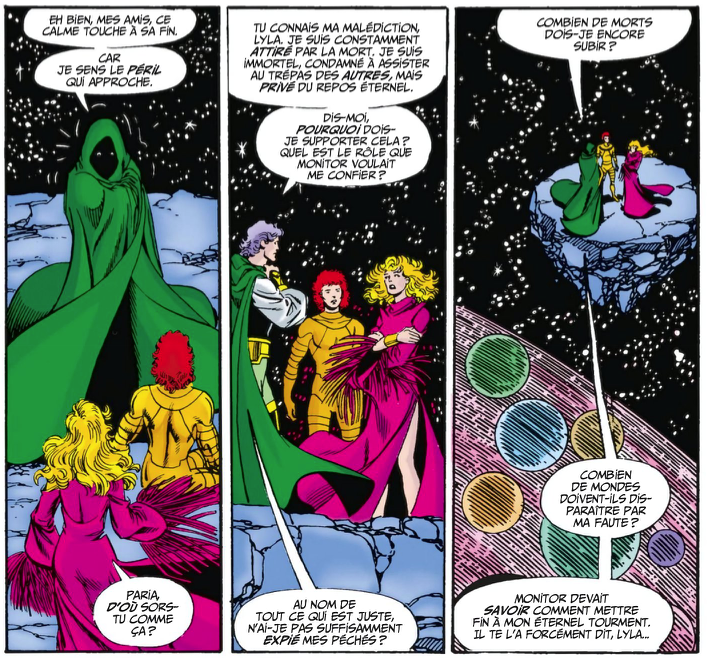

L’édition d’Urban Comics est relativement garnie. En plus des sept chapitres de la série principale, un épisode provenant de JSA (le #67) est intercalé entre les chapitres cinq et six. Interlude – L’autopsie est scénarisé par le prolifique Geoff Johns (avant qu’il signe Infinite Crisis et de nombreux titres phare chez DC : Doomsday Clock, Trois Jokers, Batman – Terre Un, Flashpoint, Justice League, Flash, Superman…) et dessiné par l’immense Dave Gibbons (Watchmen…) – malheureusement l’encrage et la couleur ne sont pas à la hauteur du talent de Gibbons mais ce n’est pas très important (cf. image ci-dessous).

Ce complément, comme son titre l’indique, revient sur l’autopsie de Sue et la première « révélation » de l’identité du coupable (dont le nom n’est pas révélé à ce moment-là). Pas forcément indispensable dans l’entièreté de l’histoire, ce chapitre permet d’offrir une sorte de « répit » avant la dernière ligne droite et complémente bien le reste.

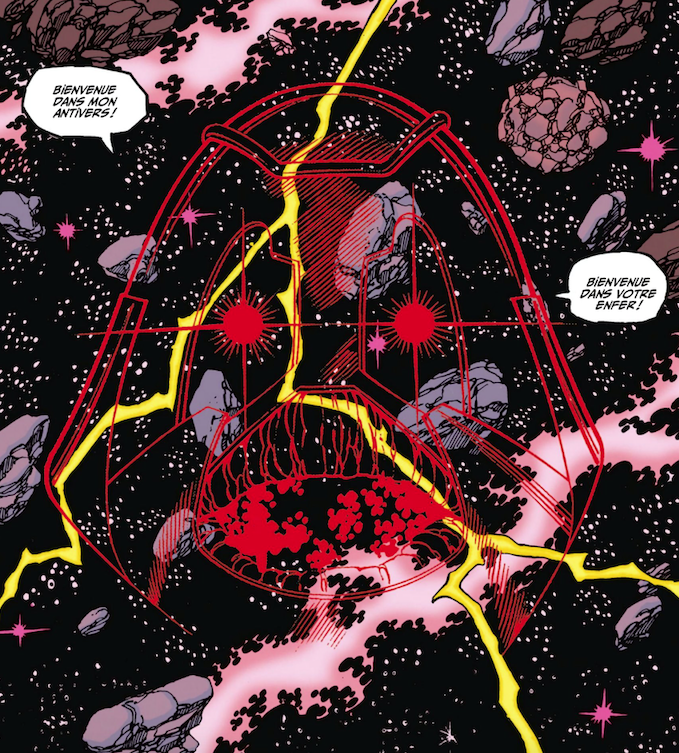

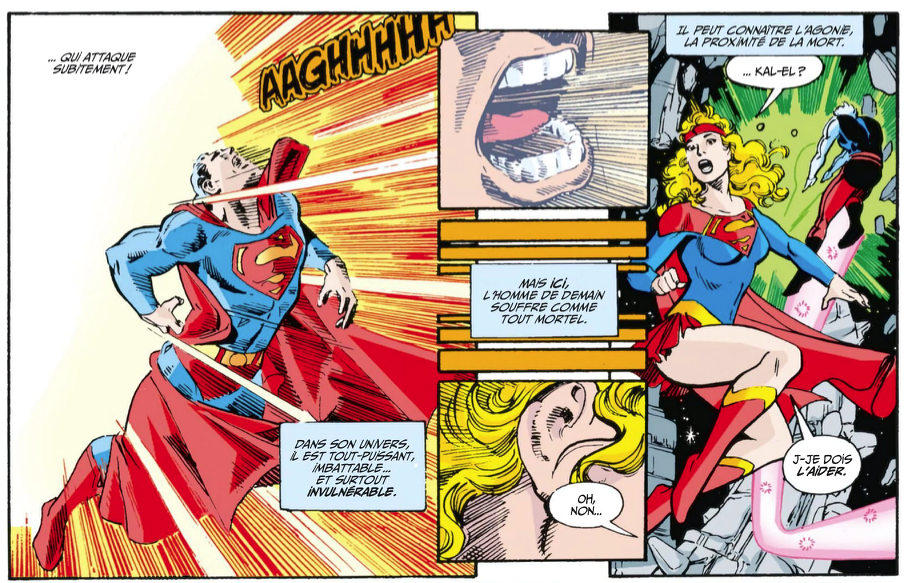

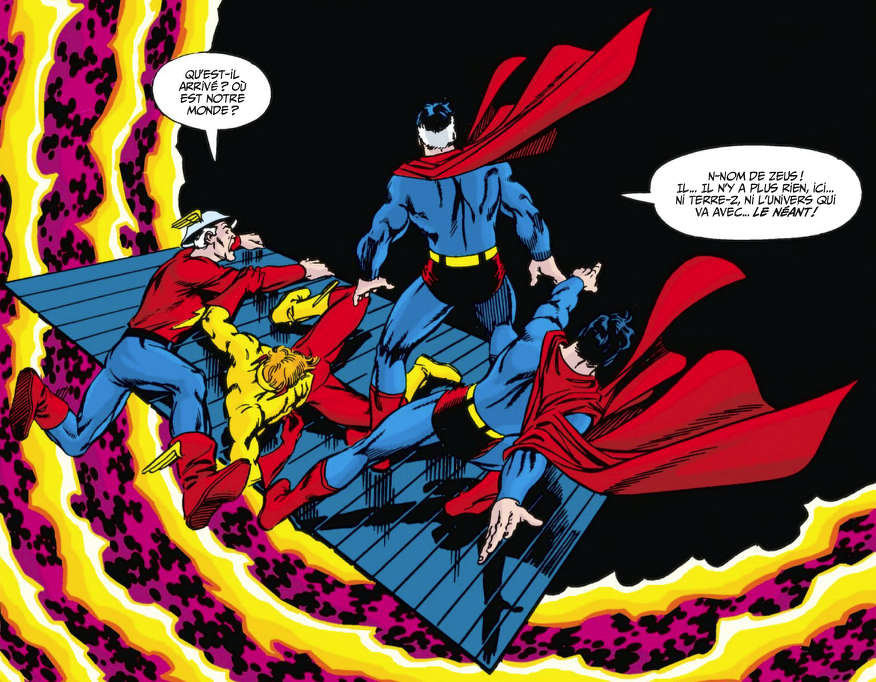

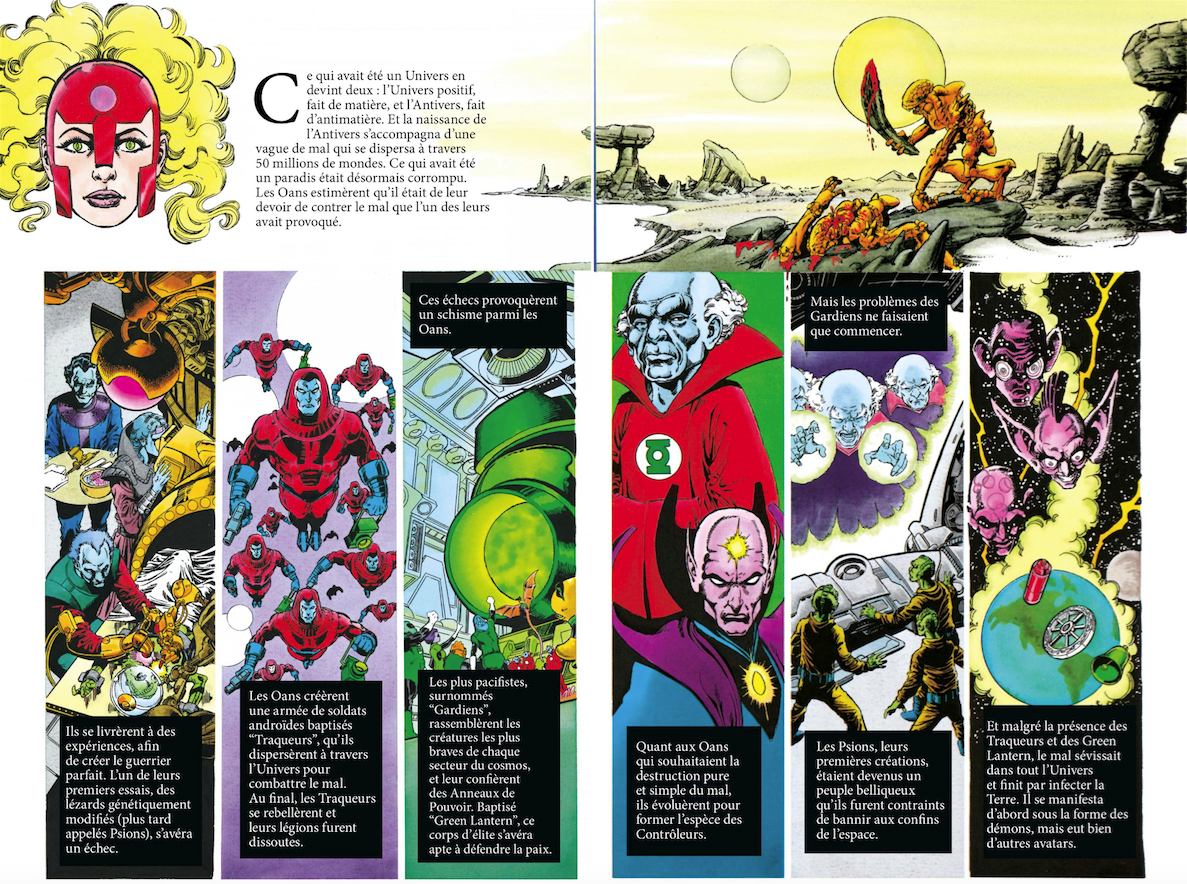

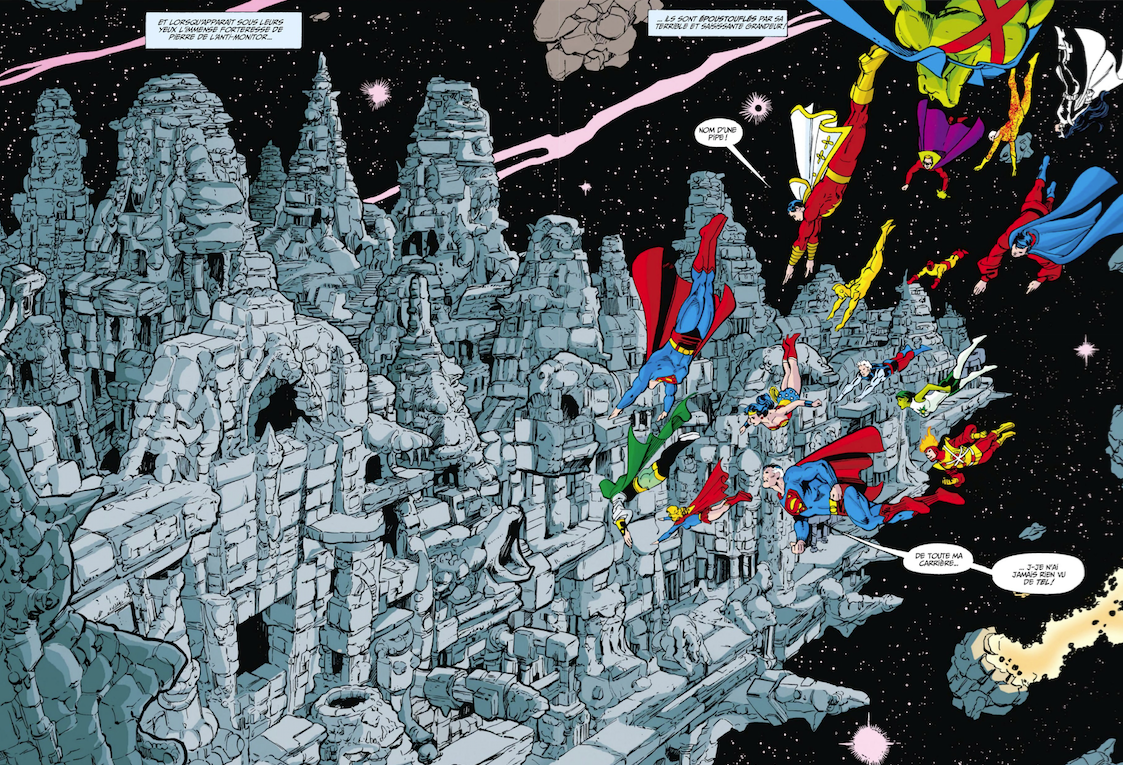

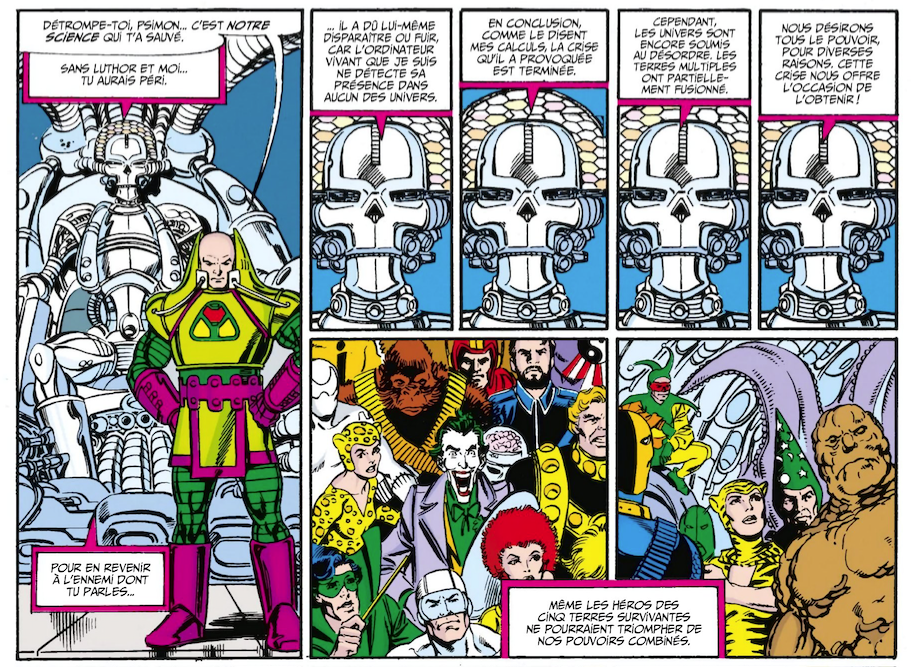

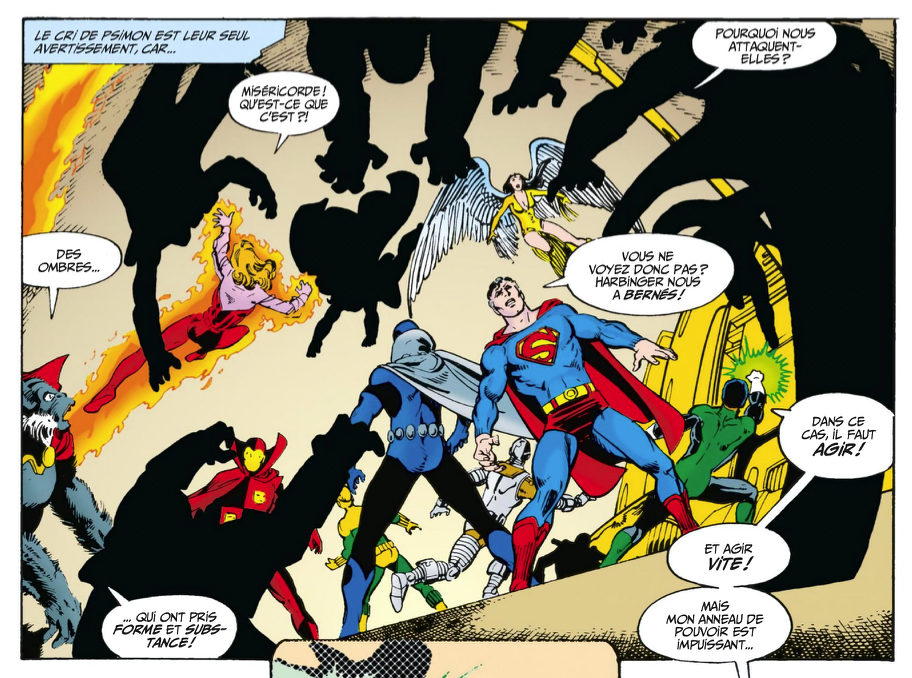

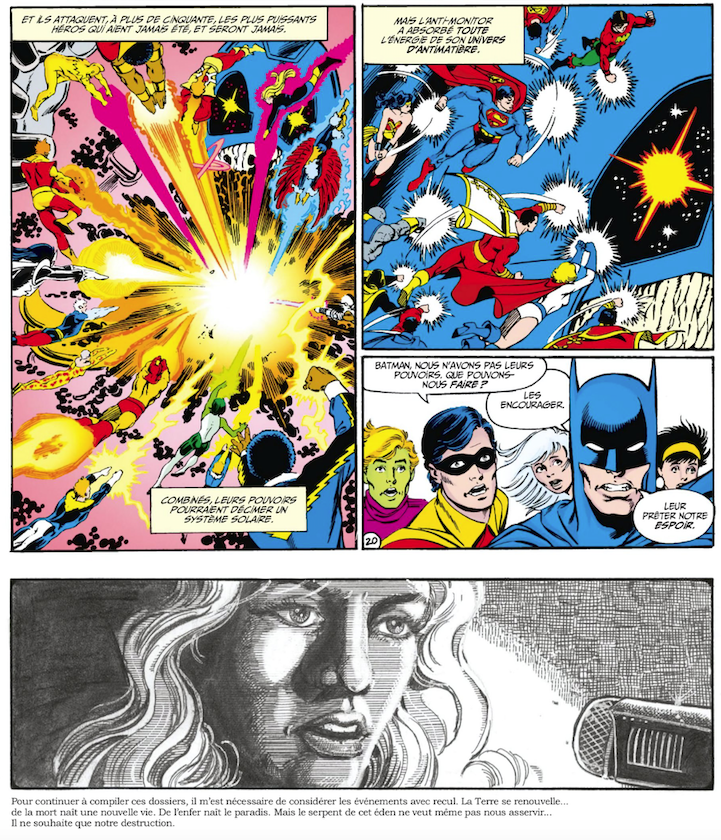

Durant Crise d’identité, l’on rappelle au lecteur une ancienne péripétie durant laquelle « la société secrète des super-vilains » (sic) a réussi à se retrouver dans le corps des super-héros de la Justice League (et vice-versa) ! Cette histoire, intitulée Mascarade, avait réellement été publiée, dans trois chapitres de Justice League of America (#166-168), en 1979 ! Écrit par Gerry Conway (très productif chez DC et Marvel – la mort de Gwen Stacy chez Spider-Man, c’est lui) et dessiné par Dick Dillin (décédé peu après, en 1980, après une longue décennie à carburer pour tous les super-héros de DC Comics), cf. image ci-dessous. Clairement, Mascarade s’accorde mal après la lecture d’un récit nettement plus moderne, c’est un bonus sympathique mais qui n’a pas vraiment d’intérêt, peut-être qu’en l’enlevant ça aurait rendu le livre encore plus impactant, débarrassé du superflus peu pertinent en se concentrant sur l’essentiel ?

Enfin, Dans les coulisses de Justice League – Crise d’identité, revient longuement et textuellement sur l’envers du décor. Les deux auteurs derrière l’œuvre dévoilent foule de détails. On apprend quels acteurs ont inspiré Morales pour ses visages et corps (Brad Pitt par exemple !) mais, surtout, le processus de création, les envois de script, les inspirations pour certaines cases, les détails cachés mais cruciaux, et ainsi de suite. Une seconde lecture passionnante en quelques sorte ! La préface du livre a été rédigée par Joss Whedon, à l’époque où il n’était pas encore blacklisté du milieu.

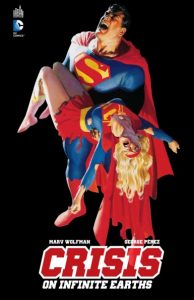

Un point (anecdotique) à propos de la couverture. C’est Michael Turner (le sympathique Fathom, et l’incontournable Witchblade…) qui signe les couvertures des épisodes. Urban a choisi celle qui met en avant des super-héros qu’on peut juger de prime abord « secondaires » (il manque la célèbre trinité) mais qui sont au cœur du récit et, surtout, qui semblent cacher quelque chose – ce qui correspond bien à l’intrigue de Crise d’identité, in fine. C’est la favorite de Meltzer d’ailleurs, où l’on peut voir les yeux fermés de Barry et « les autres qui crèvent le quatrième mur en nous défiant avec leur secret ».

Néanmoins, trois autres couvertures, peut-être davantage plus « commerciales » sortent du lot (et, subjectivement parlant, sont plus soignées et jolies – cf. ci-dessous), sans compter celles reprises avec un filtre écarlate pour les nombreuses réimpressions en 2004 et 2005 face au succès du comic et aux ventes exceptionnelles (près de 300.000 préventes uniquement pour les deux premiers épisodes !). Toutes sont également proposées à la fin du livre.

Crise d’identité est donc un récit complet et accessible, incontournable pour n’importe quel fan de DC Comics. Malgré la grande galerie de protagonistes, la solide histoire – touchante voire bouleversante – peut se savourer qu’on soit néophyte ou passionné de longue date (on l’apprécie forcément davantage dans ce second cas mais ce n’est pas freinant). Haletante course contre la montre et habile crossover inaugurant une nouvelle « crise » mémorable et poignante, la bande dessinée enchaîne les tragédies et marque à jamais aussi bien ses héros de papier que son lecteur. Culte.

Les « suites » (et conséquences) d’Identity Crisis sont à trouver dans Flash mais surtout dans Countdown to Infinite Crisis, JSA et The OMAC Project. Ça tombe bien, tout ça est compilé dans le premier tome d’Infinite Crisis – Le projet O.M.A.C. (cf. le guide des crises DC Comics). Inutile de préciser que les relations seront tendues entre certains…

[À propos]

Publié chez Urban Comics le 25 janvier 2013.

Contient : Identity Crisis #1-7, JSA #67 et Justice League of America #166-168

Scénario : Brad Meltzer, Geoff Johns, Gerry Conway

Dessin : Rags Morales, Dave Gibbons, Dick Dillin

Encrage : Michael Blair, James Hodgkins

Couleur : Alex Sinclair, John Kalisz, Jerry Serpe

Traduction : Edmond Tourriol (Studio MAKMA)

Lettrage : Stephan Boschat (Studio MAKMA)

Acheter sur amazon.fr : Justice League – Crise d’identité (30€)

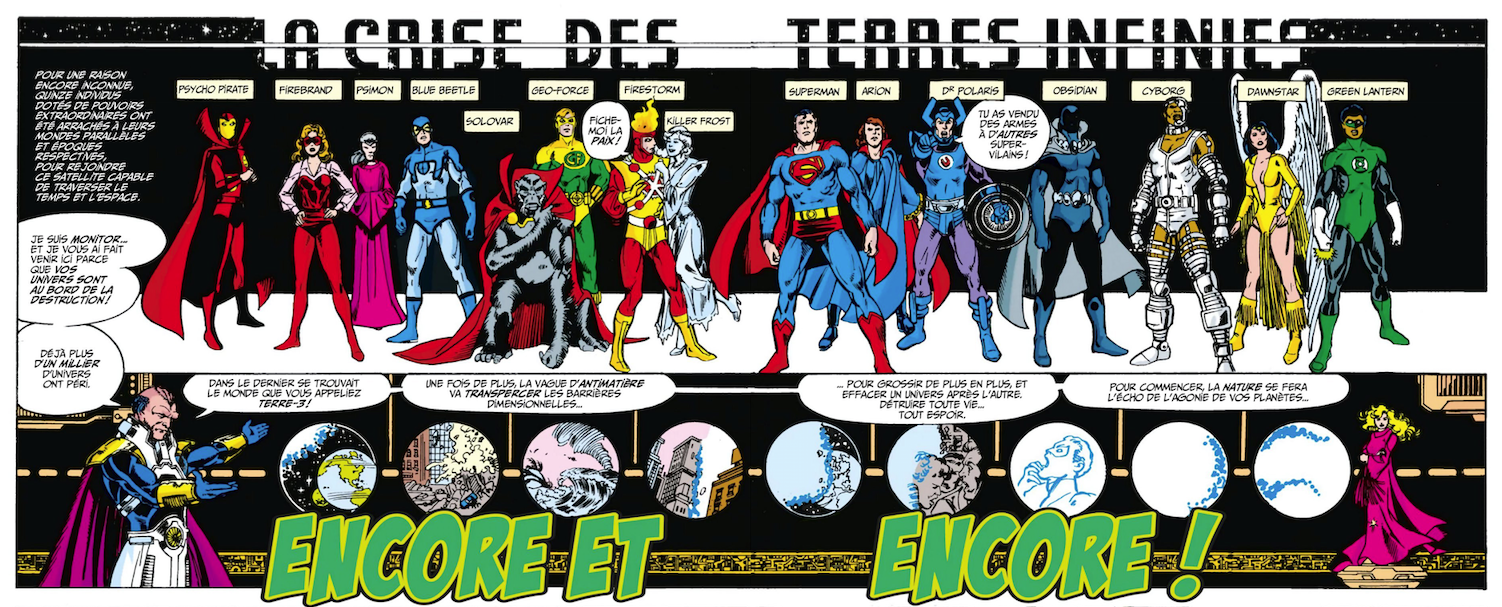

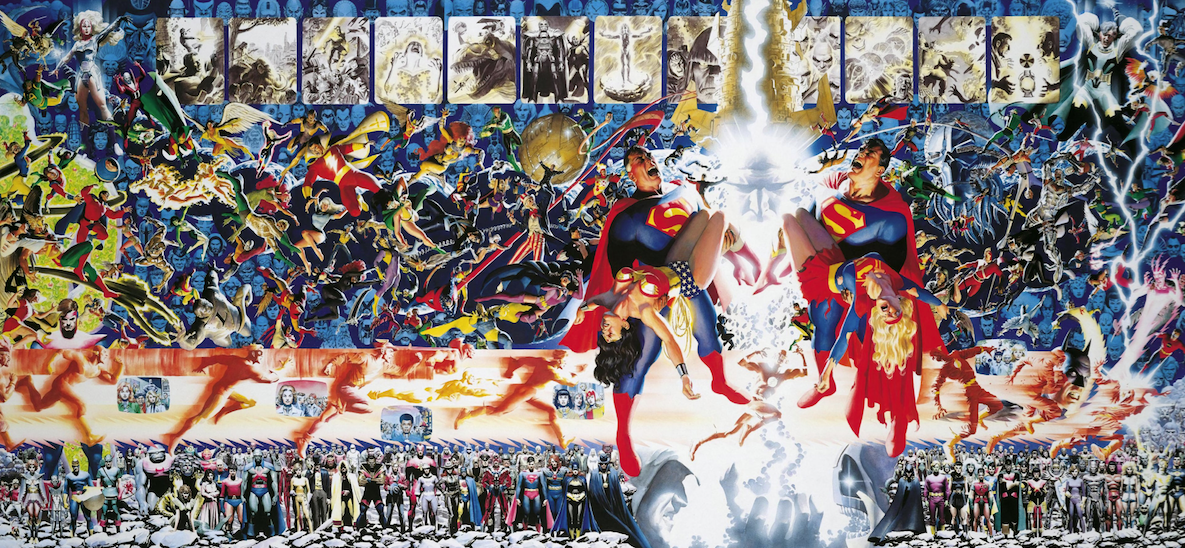

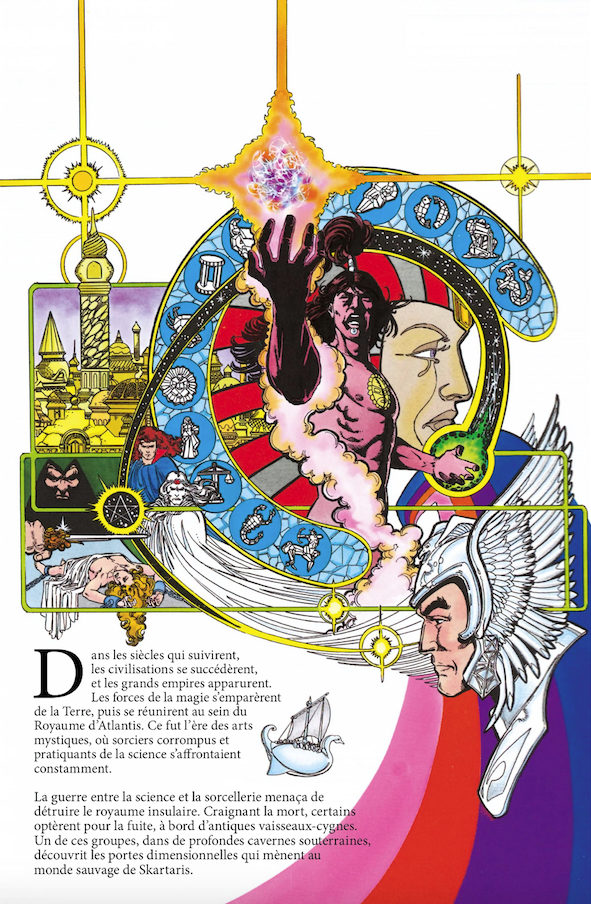

Illustration de Morales qui recouvrait le coffret de l’édition US Absolute avec Extensiman au centre

et donc au dos du recueil qui fait la jonction entre les « réservistes » et la ligue (en couverture et en quatrième de couverture).