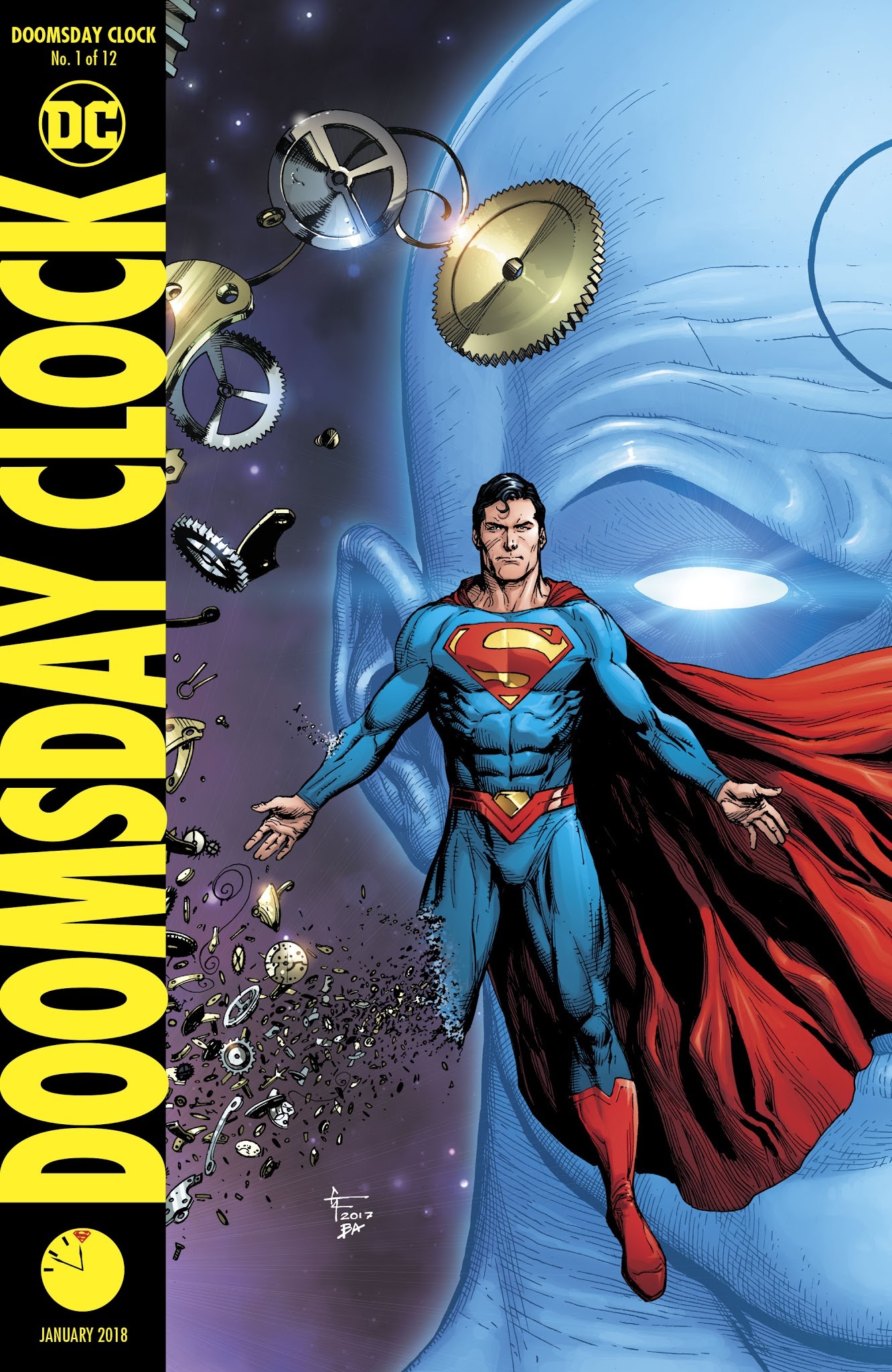

Annoncée sporadiquement depuis 2016 (principalement dans DC Univers Rebirth #1 et Le Badge), la suite officieuse de Watchmen se déroule dans Doomsday Clock, œuvre qui rassemble donc l’univers de la bande dessinée culte d’Alan Moore et Dave Gibbons avec celui des super-héros de DC Comics. L’évènement tant attendu nécessite un certain bagage culturel qui a été récapitulé dans cet article (qui contient également à la fin une courte critique sans révélations de Doomsday Clock), même si la lecture seule en amont de Watchmen suffit amplement. Cette suite « inattendue » (terme choisie par l’éditeur) est écrite par Geoff Johns, architecte de certaines grandes lignes narratives de DC (incluant Flashpoint, point de départ des chamboulements dont Doomsday Clock se veut l’aboutissement) et dessinée par Gary Frank (Batman – Terre Un). Pari risqué, audacieux… que vaut cette maxi-série de douze chapitres ?

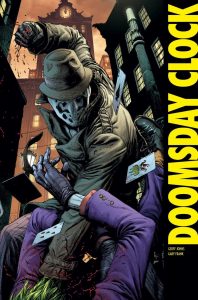

À gauche, l’édition normale sortie le 23 octobre 2020 (initialement prévue en juin 2020),

à droite, l’édition luxueuse limitée à 1.500 exemplaires (voir fin d’article), en vente à partir du 23 novembre 2020.

[Résumé de la quatrième de couverture]

1985, sur une autre Terre : afin de sauver son monde d’une apocalypse nucléaire, le justicier Ozymandias élabore une machination qui unit les peuples contre une menace extraterrestre fictive. 1992 : ce complot ayant été dévoilé, la révolte gronde et le monde se retrouve à nouveau au bord du chaos. Ozymandias n’a plus qu’une solution : retrouver le Docteur Manhattan, surhomme aux pouvoirs quasi divins qui a quitté la Terre des années auparavant, et peut-être même l’Univers.

[Résumé de l’éditeur sur son site]

Il y a trente ans, sur une Terre où le cours de l’Histoire a évolué de manière bien différente, un justicier milliardaire nommé Ozymandias a tenté de sauver l’humanité d’une guerre nucléaire imminente en concevant une machination effroyable… et réussit. Mais, ses plans ayant été révélés, ce dernier dut prendre la fuite et tente à présent de retrouver le seul être capable de restaurer un équilibre sur sa planète : le Dr Manhattan, surhomme omnipotent. Un seul problème s’offre à lui : le Dr Manhattan a quitté sa dimension pour visiter celle de la Ligue de Justice et interférer avec le cours des événements, manipulant à leur insu les héros de cet univers. Mais pour Ozymandias, ce défi n’est qu’un obstacle de plus dans sa quête d’une paix éternelle pour son monde et ses habitants : résolu, il décide de franchir la barrière entre les dimensions quitte à y affronter ces méta-humains.

[Début de l’histoire]

En 1992, aux États-Unis (dans l’univers de Watchmen), le peuple se révolte, la violence fait rage dans les villes. La supercherie de l’homme le plus intelligent du monde Adrien Veidt a été révélée : ce philanthrope homme d’affaires, connu sous le costume d’Ozymandias, avait imaginé un stratagème visant à instaurer la paix dans le monde au prix de lourds sacrifices humains. Il est accusé du meurtre de trois millions de personnes. Traqué, l’homme le plus recherché du monde n’a plus qu’une idée en tête pour « sauver » une fois de plus sa Terre : retrouver le Dr. Manhattan et lui demander de l’aide.

Pour cela, Veidt s’allie à une mystérieuse personne qui a revêtu la cagoule de Rorschach et utilise les mêmes gimmicks que l’ancien « justicier », assassiné par Manhattan quelques années plus tôt. Ce nouveau Rorschach délivre la Marionnette, une jeune femme qui aurait un lien avec le Dr. Manhattan et pourrait s’avérer utile. La Marionnette est en couple avec le Mime, tous deux sont des criminels arrêtés par Manhattan lors d’un braquage de banque.

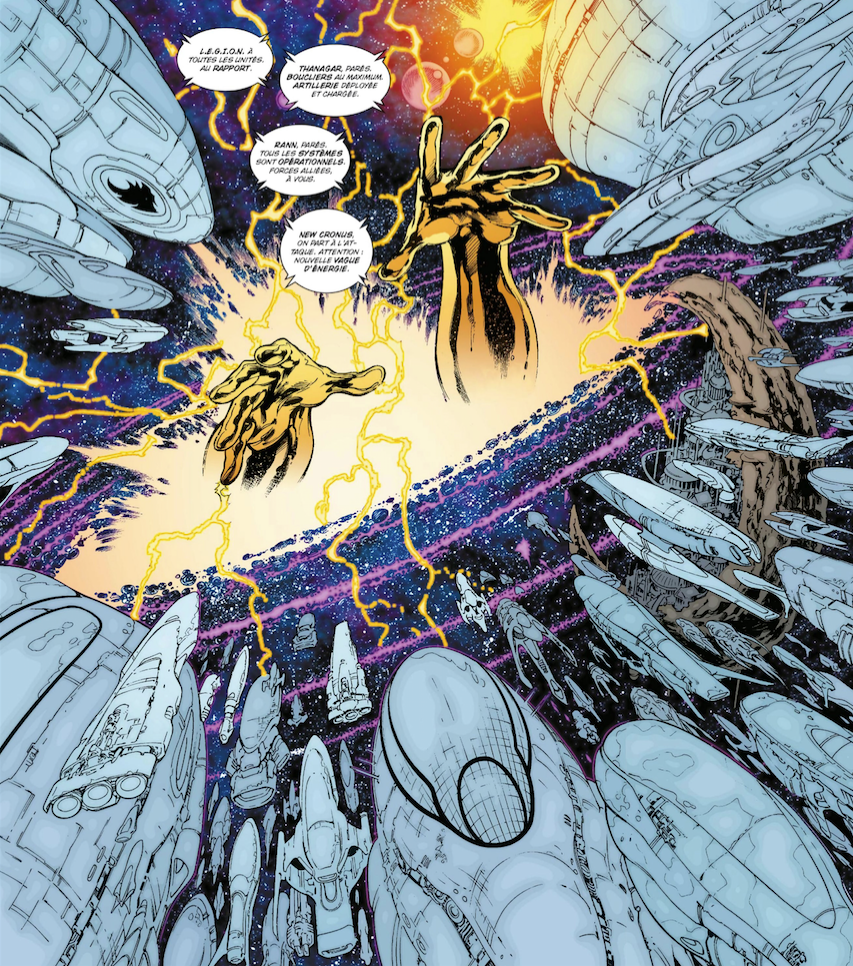

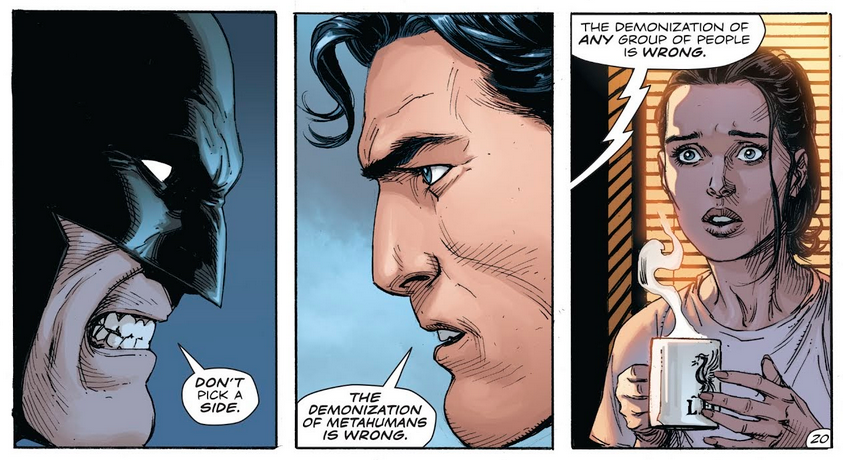

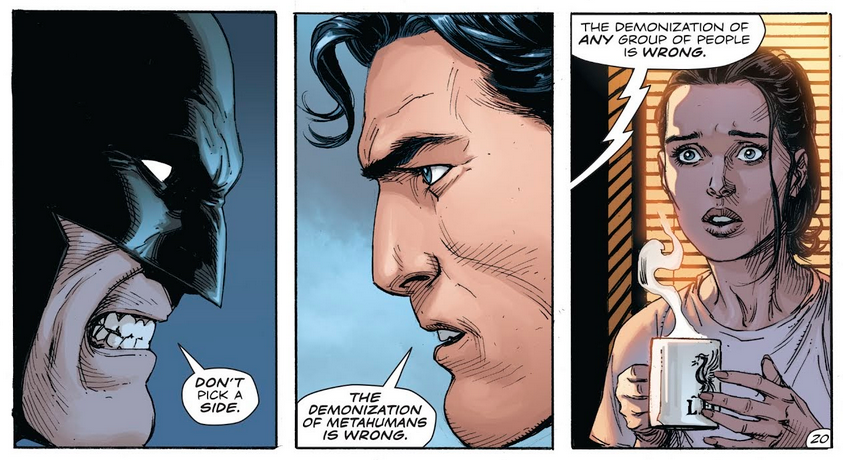

Une fois réunie, la petite équipe s’enfuit dans l’univers de DC Rebirth à Gotham City, elle aussi en proie aux émeutes. Batman n’y est plus apprécié et, d’une manière générale, une certaine défiance envers les super-héros plane sur la Terre à cause de « la théorie des Supermen », stipulant que le gouvernement des États-Unis conçoit dans l’ombre ses propres justiciers. Cela expliquerait pourquoi 97% des « méta-humains » sont issus du territoire américain. Une affirmation qui cristallise les tensions à échelle internationale. Ainsi, Black Adam promet refuge au Kahndaq à tous les super-héros qui le désirent et la Russie est (presque) en Guerre Froide face aux USA comme ce fut le cas auparavant.

Pour mener à bien leur mission, Ozymandias et Rorschach doivent trouver les deux êtres humains les plus intelligents de cette Terre : Lex Luthor et Bruce Wayne. De son côté, Clark Kent fait plusieurs cauchemars intrigants et il semblerait que le Comédien (le vrai) soit de retour ! Où est le Dr. Manhattan ? Que fait-il ?

[Critique]

La lecture est longue, le récit est dense. La critique n’est pas aisée, elle sera déstructurée et un brin académique, un peu comme l’œuvre.

On martèle le même rappel avant tout : Doomsday Clock est la suite (« inattendue » selon le terme de l’éditeur) de Watchmen, il faut donc connaître ce dernier avant tout, c’est une évidence. Idéalement, il faut avoir lu Flashpoint, DC Univers Rebirth #1 et Le Badge cf. ce récapitulatif — qui contient une brève critique de Doomsday Clock sans aucune révélation car il y en aura un peu dans le texte ici qui va suivre — mais ce n’est, in fine, pas si obligatoire que cela.

Catégorisons dans un premier temps ce qu’il faut aborder : les personnages (identité, empathie, évolution…), le scénario, la contextualisation et connexions entre les titres, le piège de l’attente et des effets d’annonce des dernières années, la qualité graphique et les conséquences.

Une foule de protagonistes gravite dans Doomsday Clock. D’un côté les anti-héros de Watchmen, d’un autre les super-héros et antagonistes de DC Comics. Entre les deux, de nouveaux personnages créés pour l’occasion et de curieuses mises en avant de figures peu connues du « grand public » issus des deux univers. De Watchmen, nous retrouvons bien entendu Ozymandias (Adrien Veidt) et le Dr. Manhattan (Jon Osterman). Le Hibou (Daniel Dreiberg) et le second Spectre Soyeux (Laurie Juspeczyk) sont absents (ce qui est rapidement justifié), à l’exception de rarissimes cases en caméo (avec un réel intérêt pour le déroulement de l’histoire). Contre toute attente Rorschach est de retour ! Mais il ne s’agit pas, bien entendu, de Walter Kovacs, bel et bien mort dans Watchmen. Ce Rorschach a d’ailleurs la peau noire, on le sait dès le départ, quelques cases après son apparition — permettant ainsi de « casser » tout espoir quant à un retour du « vrai » Rorschach.

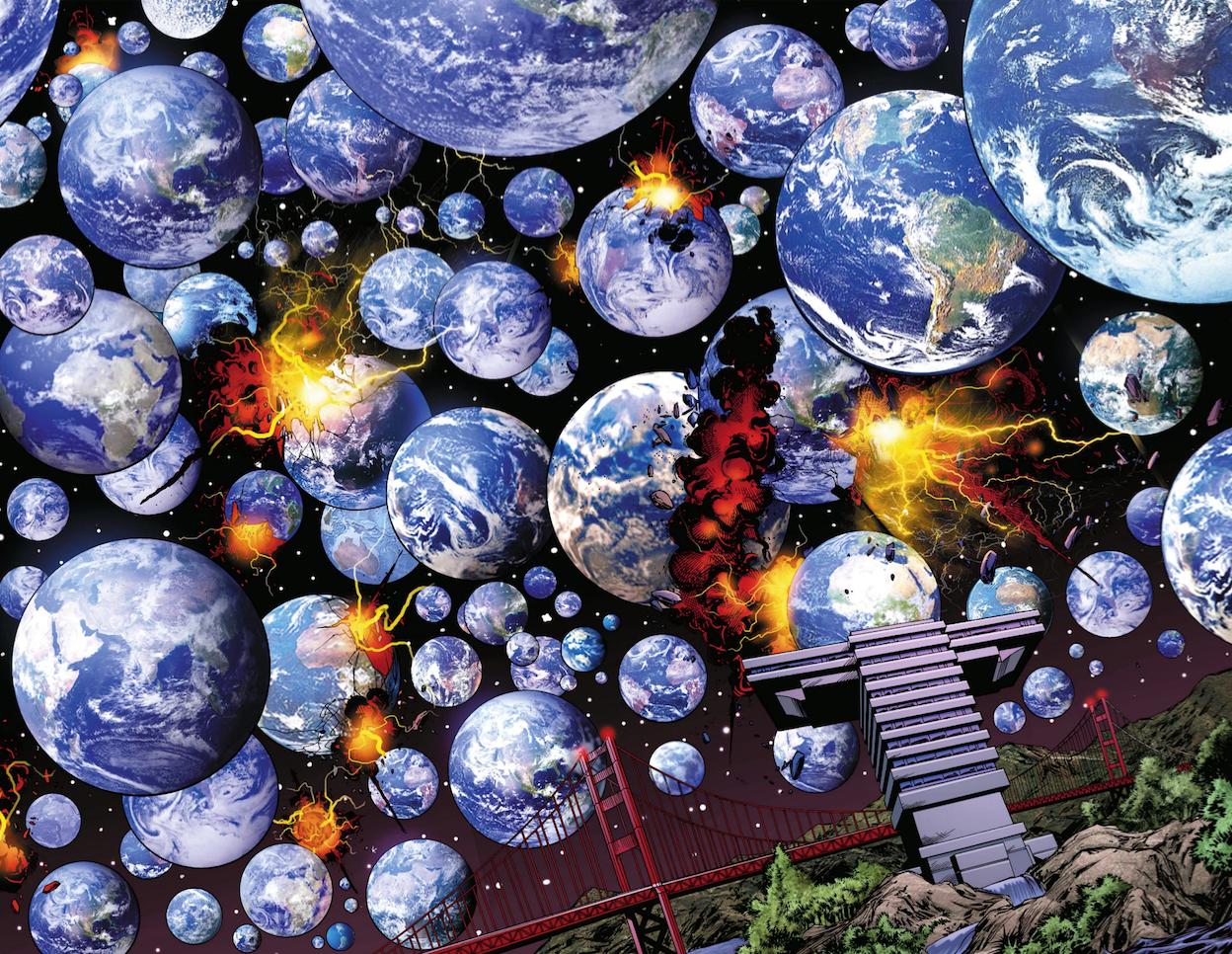

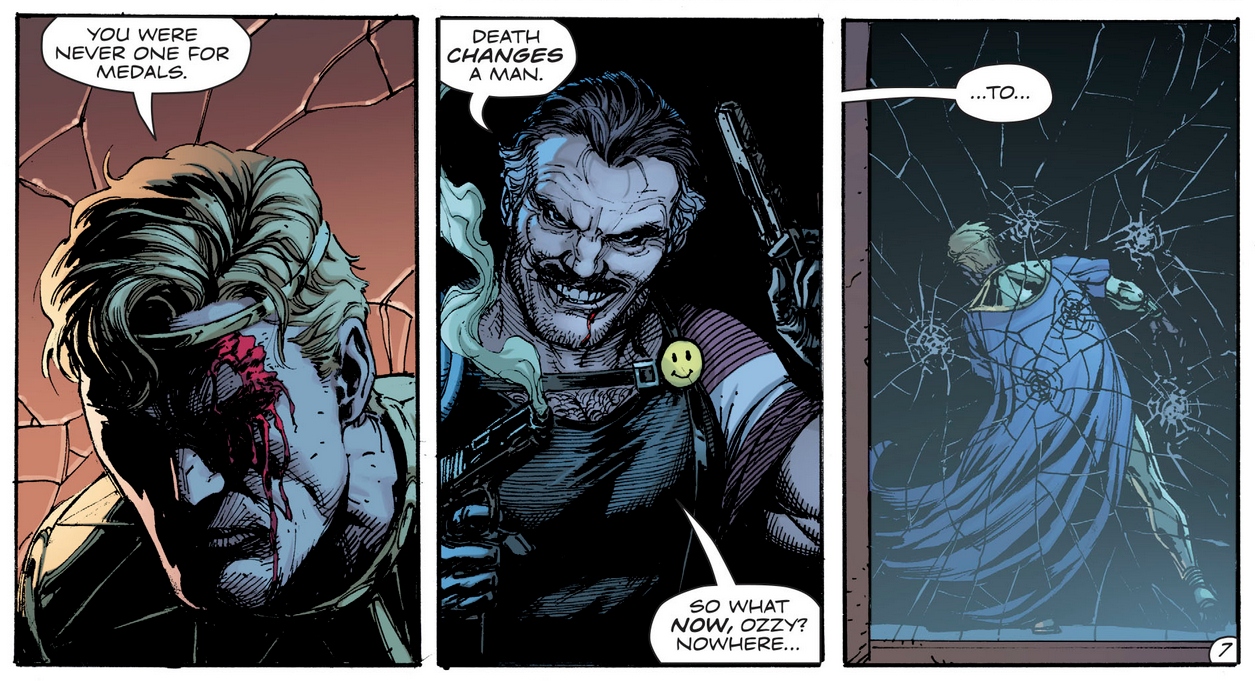

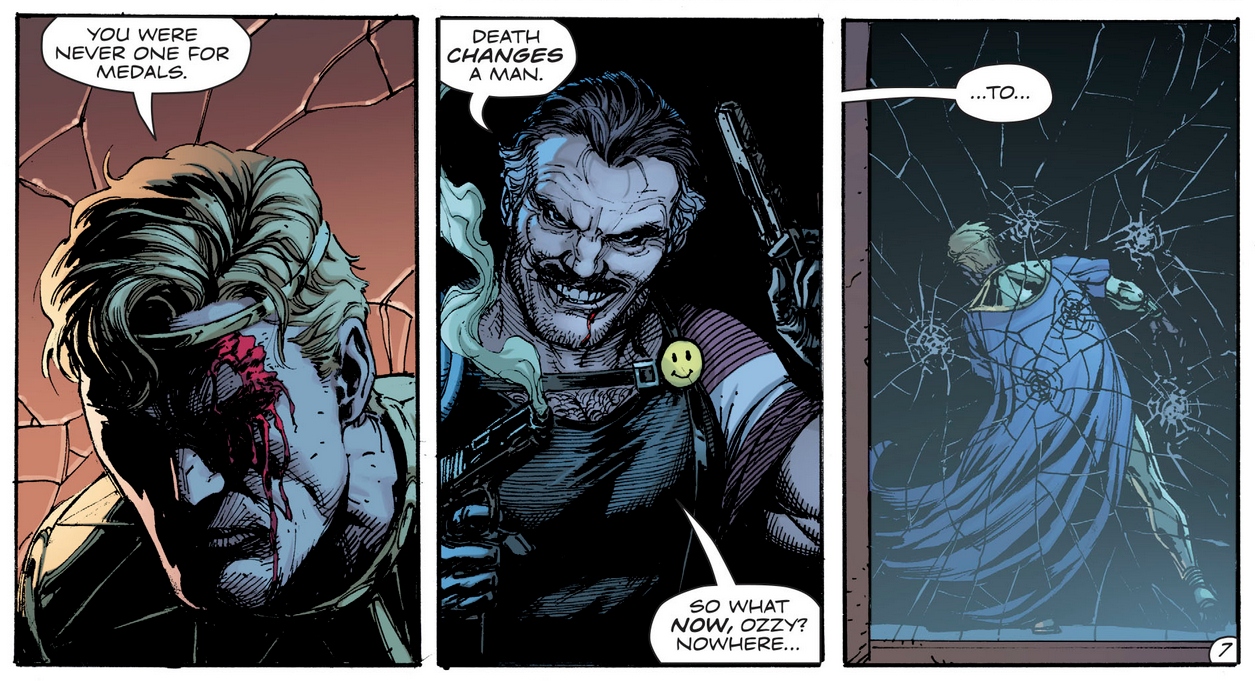

Sa véritable identité est dévoilée peu après, connectée à un personnage assez secondaire (mais peu oubliable) de Watchmen. Il y a une certaine logique dans cette succession plutôt habile (ce Rorschach est tout aussi tourmenté que le premier, s’exprime d’une façon similaire, est lui aussi violent même si moins que le précédent). C’est l’une des rares nouvelles têtes plutôt réussies et attachantes de Doomsday Clock. Le Comédien (Edward Blake) est lui aussi de retour… mais il s’agit du vrai cette fois ! La raison est « plausible » par rapport à ce qu’on découvre au fil de l’aventure (sans surprise : le multivers et, ici, le « metavers », rien que ça… – on y reviendra). Mais en ce cas, pourquoi n’avoir pas fait revenir le vrai Rorschach ?! Dommage…

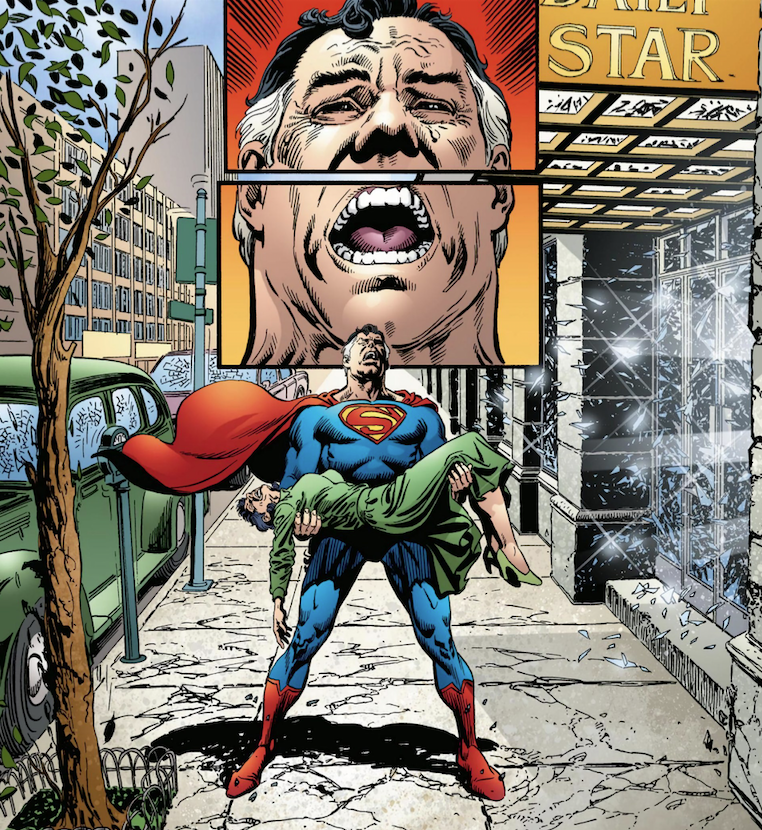

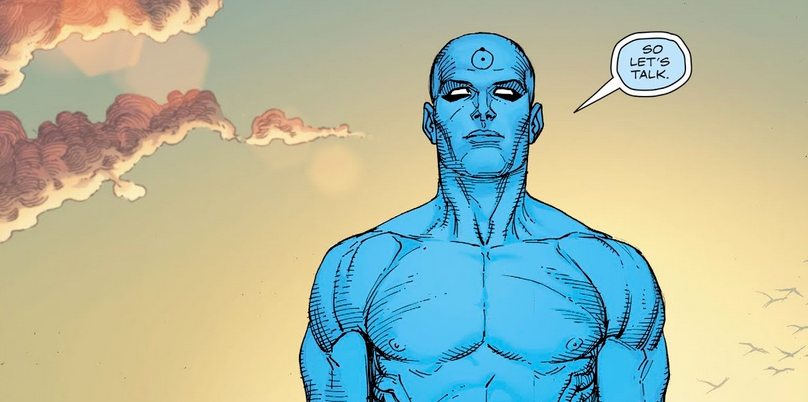

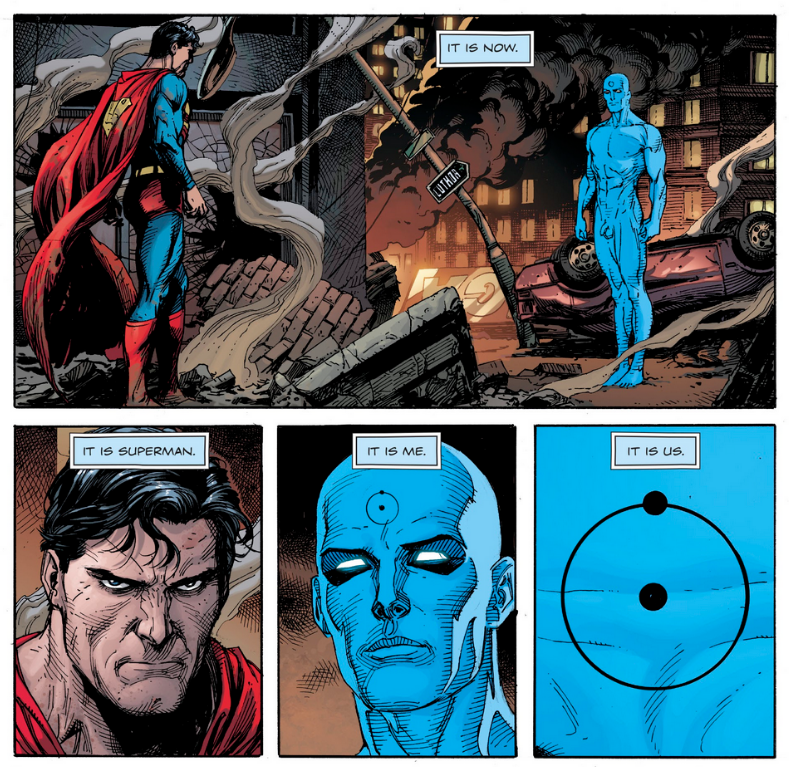

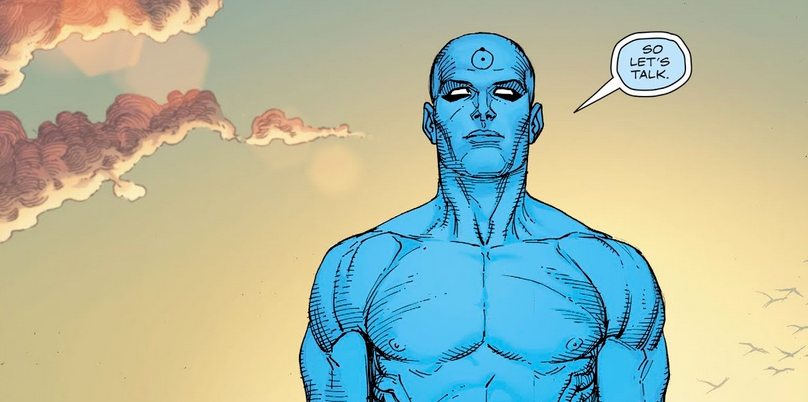

Ozymandias et Manhattan sont deux êtres complexes et particulièrement difficiles à écrire. Ici, Geoff Johns jongle maladroitement entre héritage d’Alan Moore à préserver et (légère) émancipation à proposer. L’être divin bleuté est bien retranscrit, on retrouve aisément sa froideur et son détachement (partiel ?) de l’humanité, ses paradoxes aussi. En cela, il est agréable de voir cette prolongation officieuse ou officielle (on ne sait pas trop) de l’œuvre culte publiée en 1986-87, qui n’a évidemment rien à voir avec l’excellente série télévisée du même nom qui se veut également suite de Watchmen (voir aparté en fin d’article). Manhattan est donc (globalement) une réussite mais on émet des réserves sur son face à face, inéluctable et annoncé très tôt, à Superman, manquant cruellement d’une dimension épique.

Quant à Adrien Veidt, s’il reste fidèle dans les grandes lignes à ses objectifs (la paix universelle quitte à verser énormément de sang) et redouble d’intelligence pour manipuler tout le monde, on se surprend à découvrir un homme moins posé, presque « sadique », parfois ridicule même, dans un « ego-trip » qui ne sied pas vraiment aux souvenirs du justicier le plus intelligent et fortuné de Watchmen. Difficile de « l’apprécier » pleinement tant il navigue entre figure familière captivante et curieusement repoussante car on ne le reconnaît pas spécialement dans sa façon d’être… Les apparitions du Comédien sont, elles, assez fidèles au nihiliste tête brûlée de Watchmen mais, hélas, il n’est caractérisé que par cela avec un traitement narratif assez pauvre. Comme évoqué, c’est aussi son retour improbable et un peu « facile / tiré par les cheveux » qui gâche sa présence, sans compter – hélas ! – son peu d’intérêt dans l’intrigue générale. Dommage (bis)…

Sur quatre figures iconiques, l’auteur Geoff Johns n’en retranscrit qu’une avec assurance et réussite (Manhattan), se loupe plus ou moins dans deux autres (Ozymandias et surtout le Comédien) et propose une relève inédite et intéressante du dernier (Rorschach), plutôt appréciable.

Mais Geoff Johns consacre beaucoup trop de temps à ses nouvelles créations fictives conçues en complément dans l’univers de Watchmen, à commencer par la Marionnette. Une « vilaine » un peu folle, costumée, qui tue avec du fil (forcément), façon corde à piano, qui tranche tout (même des armes !). Son compagnon, le Mime, se résume à son patronyme également (avec un étrange pouvoir inexplicable et relevant du registre fantastique, chose inédite dans le monde des Gardiens — une incohérence ?). Tous deux forment un couple qui a une certaine importance, voire une obligation, dans l’exécution de l’histoire : Manhattan devait tuer la Marionnette à un moment, il ne l’a pas fait car elle était enceinte (en vrai c’est parce qu’il a vu l’avenir du futur bébé qu’elle portait qu’il a épargné la criminelle).

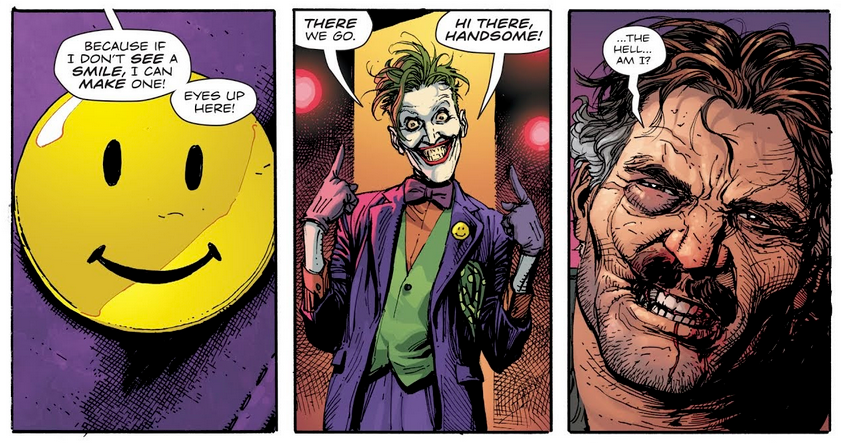

Et donc ? Et donc quand Ozymandias cherche à retrouver Manhattan, il s’allie au nouveau Rorschach et à ce couple fantasque (Le Mime et la Marionnette) en espérant que le Docteur « reconnaîtra » la jeune femme et engagera la conversation… Un peu faible. La Marionnette, Erika Manson de son vrai nom, est trop proche de Harley Quinn, ne serait-ce que par son look et sa façon d’être, mi-déjantée, mi-accrochée à son compagnon. Incompréhensible d’avoir croqué une antagoniste féminine ainsi alors qu’il y avait carte blanche totale… C’était peut-être volontaire, pour éventuellement montrer « une version alternative » de Harleen Quinzel dans l’univers de Watchmen mais ça semble peu probable (sinon autant la nommer Harley). Ça manque atrocement d’innovation sur ce point.

Autre nouveauté (sur laquelle Johns perd aussi beaucoup de temps) : Carver Colman. Un acteur retrouvé mort et dont un film en particulier trouve une résonnance singulière chez plusieurs êtres. Là aussi on a du mal à s’attacher à l’individu dont on ne comprend la portée que bien trop tardivement (on en reparle dans un paragraphe juste après). Plus ou moins en retrait aussi, on croise deux personnes énigmatiques qui étaient déjà présentes dans DC Univers Rebirth #1 et Le Badge : le vieil homme fou, alias Johnny Thunderbolt, et une jeune femme mystérieuse elle aussi folle (enfermée à Arkham), nommée Jane Doe dans un premier temps. Leurs identités respectives sont bien sûr découvertes au fil des chapitres. Rien d’exceptionnel malheureusement et une importance plutôt limitée (« tout ça pour ça ? »), même s’il est agréable de comprendre pourquoi ils étaient montrés autant en amont, cela prouve que leur utilité fut anticipée relativement tôt.

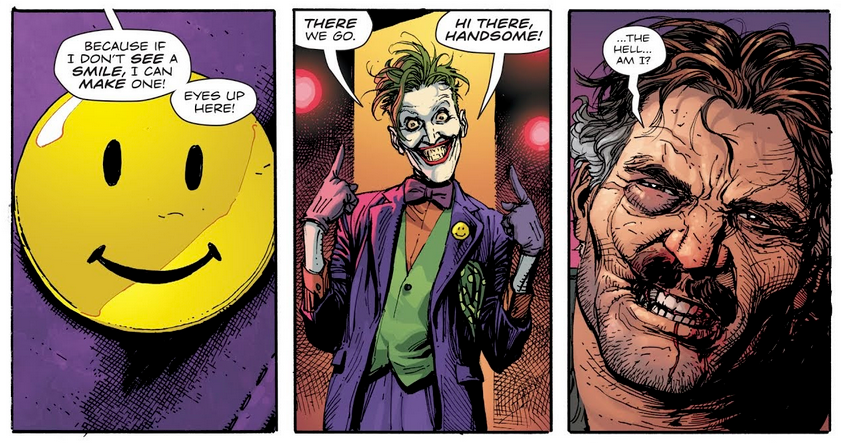

Côté DC Comics, plusieurs noms prestigieux parsèment l’ouvrage, principalement dans sa seconde moitié (la première, un peu trop lente, était plutôt concentrée sur les personnages de Watchmen et ses nouveaux venus, à l’exception notable de Batman). En complément du Chevalier Noir donc, on croise Lex Luthor, Lois Lane, Black Adam, Firestorm, Alfred Pennyworth et bien sûr Superman. Cette courte sélection est celle qui est la plus mise en avant dans Doomsday Clock. On y ajoute volontiers le Joker, pratiquement au coeur d’un chapitre en entier (dont la couverture est celle choisie par l’éditeur français pour sa version commercialisée — sublime certes, mais loin d’être représentative du titre).

L’ensemble des personnages DC Comics apparaît à peu près au complet mais de façon très éphémère. La galerie d’ennemis de Batman (incluant un Sphinx/Riddler calqué de la version série des années 1960 et même la Cour des Hiboux le temps d’une case), Wonder Woman (hélas quasiment absente) et quelques Green Lantern sortent un tout petit peu du lot à un moment… tous les autres sont presque relayés à de la figuration, se contentant d’une séquence primordiale et appréciable mais aucun héros ou antagoniste de cette longue liste ne bénéficie d’une grande émergence. Il était de toute façon impossible d’obtenir un équilibre idéal entre les apparitions de chacun, il fallait choisir dès le début qui serait essentiel à la narration (et sur ce point c’est plutôt impeccable à de rares exceptions près : Wonder Woman, Cyborg et Flash auraient mérités une plus grosse présence, indéniablement, surtout le bolide écarlate par qui tout à commencer d’une certaine façon).

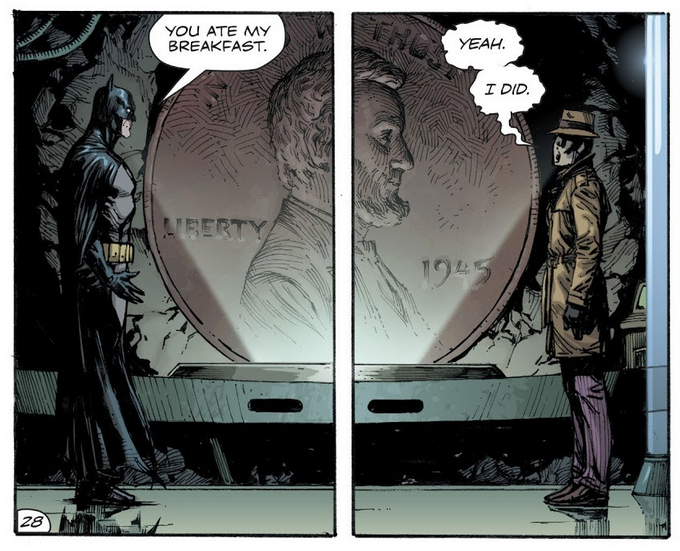

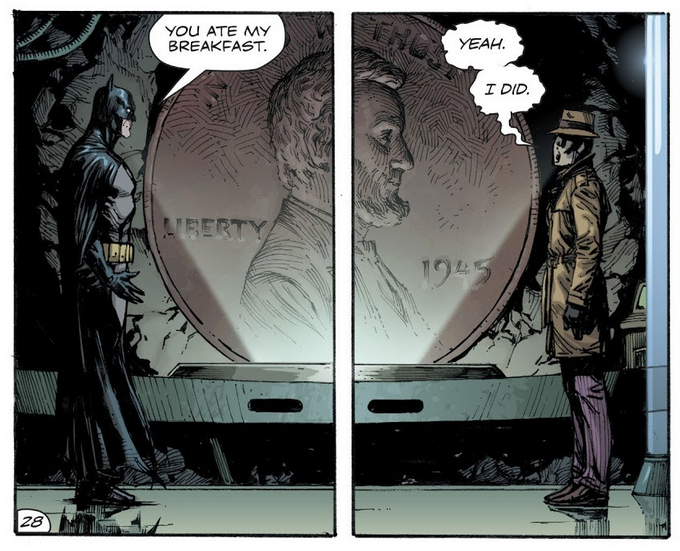

Ces décisions sont néanmoins assez logiques : en débarquant dans l’Univers DC Rebirth (à Gotham forcément), Ozymandias, « Rorschach », la Marionnette et le Mime doivent trouver les deux personnes les plus intelligentes qui les aideront à localiser Manhattan, c’est à dire Bruce Wayne et Lex Luthor. Adrien Veidt se charge de Luthor et Rorschach de Batman, une évidence qui débouche sur de savoureux échanges. Quant au Clown du crime, il propose une parenthèse épique (et sanglante), accompagné de la Marionnette (sans surprise… avec une mention à Harley Quinn évidemment) et un duel inattendu face au Comédien. Là aussi les rencontres sont à la fois cohérentes et appréciable (qui a dit fan service ?). Mais clairement, on est davantage dans une suite de Watchmen qu’une histoire plus prononcée dédiée icônes de DC Comics (à l’exception de Superman comme on le verra), d’où, in fine et rétroactivement, la possibilité de n’avoir en tête que Watchmen et pas forcément DC Rebirth Univers #1 et Le Badge. Difficile d’exploiter tout le monde et c’est là aussi un peu triste. Heureusement, Lois et Alfred sont davantage que simples coéquipiers de l’homme d’acier et l’homme chauve-souris, ils ont une utilité au bon déroulement de la narration. Black Adam et Firestorm sont, eux, au centre d’une intrigue davantage politisée et palpitante.

Ce qui permet d’enchaîner sur le scénario en tant que tel. Plusieurs récits se croisent dans Doomsday Clock, l’ensemble est complexe, dense. D’un côté (pour l’univers de Watchmen) la recherche du Dr. Manhattan, la quête (insoluble) d’une paix, les remords de Veidt, l’émancipation du nouveau Rorchach, le mystère entourant la Marionnette… d’un autre (pour DC) les tensions accrues et un contexte géopolitique très intéressant (un des points forts du titre). En toile de fond entre les deux : un acteur assassiné, son parcours, ses films dont un polar en noir et blanc qui tourne partout. Cela rappelle bien sûr l’histoire de pirates présente dans Watchmen, à travers la lecture d’un comic-book par un personnage tertiaire et les propres pages de la bande dessinée fictive insérée dans l’ouvrage.

Ici ce sont des extraits du long-métrage qui sont croqués, sans portée métaphorique (comme pouvait l’être celui du corsaire en son temps) mais avec une énigme (le meurtre de cet « autre » comédien, Carver Colman donc — présenté un peu plus haut) et son rôle majeur par rapport à Manhattan, dévoilé tardivement. Cette partie est beaucoup trop longue par rapport à son unique intérêt : une sorte d’ancre temporelle pour le Docteur, comme l’est le clone bébé de Bubastis (trop mignon) pour Ozymandias, une boussole de repères et là aussi un rôle décisif en fin d’intrigue — car oui, Bubastis aussi est de retour !

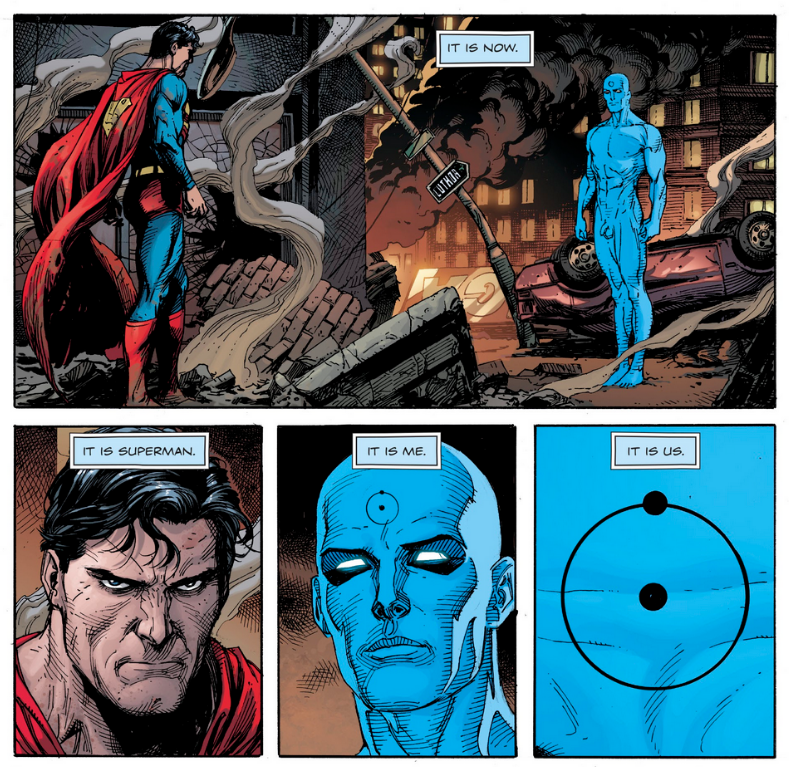

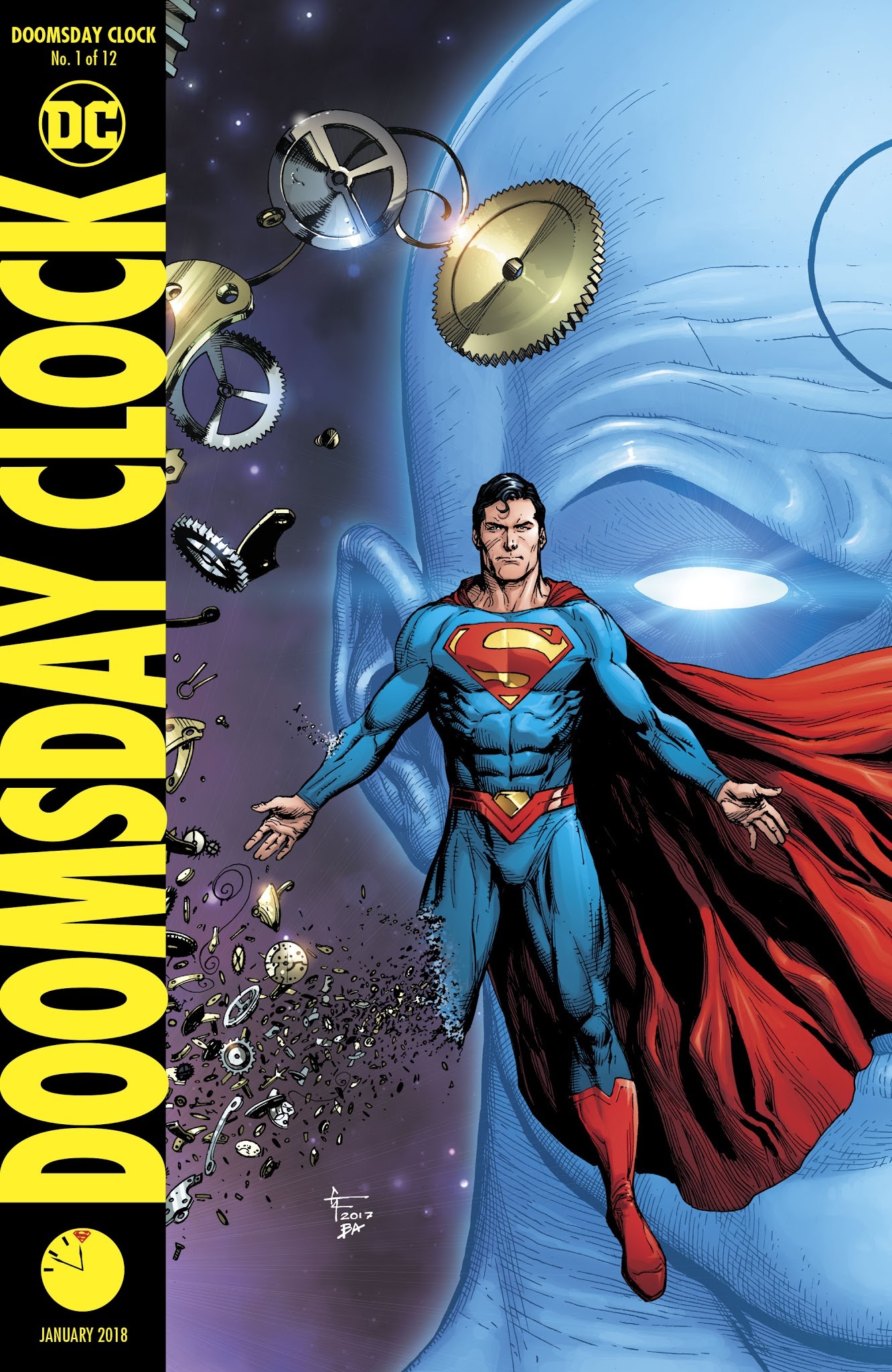

Les connexions entre ces trois fils narratifs apparaissent au long des douze chapitres avec une certaine fluidité appréciable, rien à redire là-dessus. En comparant avec Watchmen, il est évident que l’ensemble reste néanmoins beaucoup moins prononcé politiquement parlant. Ici, c’est « la théorie des Supermen » qui fait office d’enjeu mondial crucial. 97% des super-héros proviennent en effet des États-Unis, certains accusent le gouvernement d’avoir volontairement créé ces êtres aux pouvoirs exceptionnels (appelés « méta-humains ») afin d’asseoir la domination du pays. Ces informations sont d’abord éparpillées dans des documents intercalés entre les chapitres (de la même manière que dans Watchmen), eux-mêmes séparés par l’emblématique horloge de l’apocalypse (appelée « Doomsday Clock » en anglais) et le sang qui s’y verse lentement mais sûrement plus elle se rapproche de minuit (mais c’est le logo de Superman qui est à la place du douze, cf. image en haut de cet article).

Black Adam offre un refuge dans son pays, le Kahndaq, à tous les super-héros qui le souhaitent. Ce qui exacerbe les tensions entre les continents et les états, à commencer par la Russie, dominée par Poutine (visible plusieurs fois) et sa propre équipe de justiciers. Pas de prise de risque non plus, on reste sur un contexte de Guerre Froide modernisée alors qu’il y avait tant à faire avec Donald Trump et les dérives extrémistes politiques/religieuses actuelles. C’est là que Firestorm entre en place, dans une situation qu’on ne révèlera pas, assez évidente et convenue mais parfaite pour amorcer la dernière ligne droite de l’œuvre.

C’est dans celle-ci que converge tout ce qu’on a lu auparavant et qui lance un festival de plaisir (les pièces du puzzle s’assemblent), de couleurs (le superbe neuvième chapitre), de justiciers en costume et de lieux atypiques (le désert de Mars, les manifestations violentes à Gotham City…). Surtout, c’est le point d’orgue où Superman rencontre enfin Manhattan (ce n’est pas une surprise). Le kryptonien était intervenu plus tôt, fidèle à ses convictions, humaniste avant tout, tiraillé aussi par une situation qui le dépasse aussi probablement. Doomsday Clock propose dans sa première moitié de prendre son temps pour découvrir ses nouveaux protagonistes issus de Watchmen (on retrouve d’ailleurs un tout petit peu la construction d’un personnage central par chapitre le temps de deux à trois épisodes mais ça ne fonctionne pas). C’est dans sa seconde moitié que l’auteur propulse davantage les figures de DC Comics, un peu tardivement mais avec grande efficacité. A partir de là, il n’y a d’ailleurs quasiment plus aucun temps mort. Le rythme est remarquable.

Alors, est-ce que Doomsday Clock est un incontournable ? Oui ! Et non… Incontournable car intelligent dans son propos, fourmillant de bonnes idées (et d’intentions, surtout), innovant plus ou moins un modèle vu et revu (le multivers). Il se veut être une des fameuses « crisis » de l’éditeur aux deux lettres mais il n’en sera (probablement) rien. Il n’y a pas vraiment de conséquences majeures, il est même quasiment certain que l’histoire sera citée de temps en temps dans de futurs récits mais sans connexions importantes (il y a apparemment une résonance dans Death Metal et dans le projet Generations (cité dans le comic d’ailleurs) mais celui-ci a été annulé depuis…).

« Blockbuster » hybride dans le médium (lecture exigeante pour un public « de niche »), Doomsday Clock est une déclaration d’amour sincère envers son œuvre aînée. Et c’est ici que ça pose problème : en tant que suite de Watchmen, le scénario de Geoff Johns n’est guère éloquent et n’atteint pas la maestria d’Alan Moore (sans parler du traitement de « ses » protagonistes assez faible, à l’exception de Manhattan). Ce n’est donc pas sous ce prisme qu’il faut aborder cette fiction mais, comme le résume brillamment l’éditeur en avant-propos, comme la rencontre entre un univers cynique, sans rêves et espoir (celui de Watchmen donc) et le (monde) « merveilleux » des super-héros de DC, moins réaliste, plus lumineux. En cela, l’œuvre imparfaite qu’est Doomsday Clock est globalement réussite. Impossible de nier la qualité d’écriture, le rythme fluide, le récit fleuve passionnant — les presque 450 pages se lisent bien, en trois ou quatre fois le temps de bien digérer les informations — et, surtout, l’harmonieuse perfection graphique de l’ensemble. Meilleure qualité du comic.

Gary Frank succède à Dave Gibbons, copiant avec talent aussi bien ses découpages (le fameux gaufrier en neuf cases) que ses protagonistes (Manhattan, Rorschach, le Comédien et Ozymandias sont d’une folle fidélité visuelle). Peut-être un peu moins inspiré pour quelques super-héros de DC (Batman en tête), il magnifie en revanche la figure de Superman, calqué sur l’acteur Christopher Reeves qui incarnait l’homme d’acier dans les films initiés par Richard Donner (le premier est sorti en 1976) dont un certain Geoff Johns fut l’assistant des années plus tard sur un autre long-métrage (Complots, 1996). La colorisation de Brad Anderson n’est pas en reste, sublimant les alternances nocturnes et diurnes, les intérieurs et extérieurs, les planètes et visages… Plus moderne et éloignée que celle de John Higgins, cette partie chromatique est propre à l’ADN de Doomsday Clock tout comme elle le fut pour Watchmen à l’époque. C’est une véritable claque graphique, indéniablement, très respectueuse de l’œuvre-mère, incontestablement. Rien que pour ça, ça vaut absolument le détour.

Et s’il ne plaira peut-être pas aux fans acharnés de Watchmen, qui crieront à la trahison, il séduira probablement les moins exigeants, avides de cette fusion insolite entre deux univers mythiques. Un enrichissement singulier, qui s’attarde trop sur des choses futiles et mériterait une exploration sur des éléments parfois survolés. Des situations inédites jouissives et d’autres qui n’ont malheureusement pas eu lieu (cette sensation pénible d’effleurements sur des scènes ou protagonistes qui ne demandent qu’à être détaillées !). Si le titre perd parfois en intensité dramatique ou dimension épique, il reste une lecture passionnante et probablement quelque chose d’inhabituel dans le milieu, une portée rarissime mais qui ne révolutionnera pas l’industrie (en avait-il l’intention ?).

Il faut dire qu’il y a probablement des déceptions liées à l’attente doublement interminable (la publication initiale s’est étalée durant 49 mois de 2017 à 2019) depuis les prémices de ce « Watchmen 2 » (remontant à mai 2016) éparpillés par Geoff Johns à droite à gauche (et qui, rétroactivement, semblent moins percutants qu’à l’époque – Le Badge en tête, même si les deux partagent un aspect sanglant bienvenu dans des comics aux combats souvent trop « lisses »). Manhattan œuvrait dans l’ombre (tuait plutôt) sans qu’on sache pourquoi, cela était nommé « le mystère de DC Rebirth » (à nouveau affiché en quatrième de couverture ici). Pétard mouillé ? Plus ou moins… Doomsday Clock revient à peine sur ces anciens évènements et, surtout, sont finalement peu explicités rationnellement. La création de la période New 52 (Renaissance) résultait donc du Dr. Manhattan ? Encore et toujours le fameux « multivers »… transformé en « metavers », à moitié convaincant… Pourquoi l’être déifié a tué Metron (à la fin de la série Justice League dans La Guerre de Darkseid) ? Pourquoi a-t-il exterminer Pandora (dans DC Rebirth Univers #1) ? Quid de Flash (Flashpoint), de Wally West (Le Badge) ? Pourquoi le fameux badge du Comédien dans la Bat-Cave ? Toutes ses (anciennes) interrogations ne prennent pas réellement sens ici.

Batman à Ozymandias :

— Qu’est-ce que vous recherchez dans mon monde ?

— La paix, mais il semble que vous soyez également à court de stock.

Personne n’avait osé s’attaquer à une extension de l’œuvre culte d’Alan Moore durant des années. Il aura fallu une (excellente) adaptation au cinéma (clivante par sa fin chez les puristes) réalisée par Zack Snyder (2009) un peu plus de vingt ans après la première publication du livre – primé par le prestigieux prix littéraire Hugo attribué pour la première fois à une bande dessinée (ou « roman graphique » pour faire plus intelligent) –, avant d’entamer le premier « sacrilège » en 2012 : Before Watchmen. Alternant pépites (Minutemen en tête, suivi de près par Dr. Manhattan et Ozymandias) et navets (Rorschach, le Comédien…), ces comics se déroulant avant Watchmen ont posé une première pierre (inéluctable ?) pour explorer ce qui était jusque là considéré comme intouchable (cf. l’autre site de l’auteur de ces lignes sur le sujet).

Quand Geoff Johns tease la rencontre improbable, impensable, inimaginable entre les deux univers, entre les deux surhommes, les fans les plus assidus nourrissent forcément leurs fantasmes (un peu comme pour Batman – Three Jokers). Fruit d’une attente grandissante, Doomsday Clock ne répondra pas à toutes les promesses plus ou moins engagées auparavant mais il a le mérite d’avoir une proposition sincère et d’offrir au lecteur une œuvre « presque » indépendante, à chacun d’y voir si on la considère comme canonique ou non, comme partie intégrante de la mythologie de DC ou non – un cloisonnement qui fait à la fois sa force (le titre est limite intrinsèque) et sa faiblesse (sans Watchmen il n’existe pas et il ne se classe pas spécialement précisément dans la chronologie de DC). La fiction regorge de clins d’œil aux publications du siècle dernier de l’éditeur et mentionne de vieux noms probablement oubliés par beaucoup, ce qui ravira une frange du lectorat (ou pas).

Les plus récalcitrants préfèreront se tourner vers la série télévisée du même titre écrite par Damon Lindeloff, reprenant très intelligemment les sujets du comic-book (et non de son adaptation au cinéma, qui s’en écartait sur la fin) et mêlant habilement de nouveaux protagonistes et enjeux sociétaux — on la recommande grandement ! Doomsday Clock loupe ses moments les plus épiques (dont la fin) et se veut bien trop sage par certains aspects, mais c’est appréciable de (re)mettre un peu d’humanité dans une histoire très austère (là aussi on note une similitude avec Three Jokers, écrit également par Geoff Johns). C’est une évidence : en faisant affronter (idéologiquement surtout, physiquement un peu) l’être qui incarne l’espoir et l’altruisme face à celui qui s’est détaché de l’humanité, la dimension politique s’efface pour devenir poétique. Au risque de déplaire (fortement) et d’être segmentant. Peut-être que Doomsday Clock n’est plus à voir comme un ambitieux projet titanesque mais avant tout comme une « simple » lettre d’amour à Superman ? L’homme d’acier, le surhomme, le demi-Dieu, le premier super-héros américain, le premier de DC Comics, celui qui a changé le monde. Les fans du kryptonien y trouveront donc leur compte, assurément.

Un point sur l’édition d’Urban Comics. Si dans l’ensemble il n’y a rien à redire sur l’objet en lui-même et la traduction (immense bravo à Edmond Tourriol pour ce travail – vache de valdingue !), on peut être surpris par plusieurs points. L’utilisation de papier glacé confère un ensemble moins épais que Watchmen alors qu’ils ont presque le même nombre de pages (448 pour Doomsday Clock et 464 pour Watchmen). Doomsday Clock a presque un centimètre de moins que son aîné sur le dos du livre, soit une réduction d’un quart. Bizarre mais absolument pas grave. Plus étonnant : l’absence d’un bandeau rouge commerciale qui annoncerait que le titre est la suite de Watchmen et permettrait une vente probablement plus élevée ! Là aussi, rien de problématique en soi. La couverture choisie est d’ailleurs très vendeuse, c’est indéniable, superbe également mais, comme déjà dit, elle ne reflète pas vraiment l’œuvre (notre préférence pour celles tout en bas de l’article).

On est un peu plus sévère sur l’absence de contextualisation en avant-propos… Il y a bien sûr un texte (très bon au demeurant) mais quand on connaît les habitudes de l’éditeur, il est surprenant de ne pas avoir eu plusieurs doubles pages détaillant les anciens comics liés à Doomsday Clock, une galerie de biographies des protagonistes et ainsi de suite. Au rayon des coquilles, on a relevé la plus marquante : l’absence du chiffre romain III au troisième chapitre (cela a été signalé à l’éditeur). Les couvertures variantes referment l’ouvrage accessible pour 35€. Comme pour Batman – Curse of the White Knight, Urban Comic propose le 20 novembre 2020 une édition agrandie, luxueuse, numérotée et limitée à 1.500 exemplaires pour… 69€ tout de même.

Aux États-Unis, l’intégrale de la série a été publiée avec la couverture du douzième chapitre, soit celle choisie pour la version limitée en France.

La série est également sortie en deux volumes (six épisodes chacun) avec une couverture inédite par tome.

Une parenthèse cordiale et fraternelle pour quelques autres sites de comics qui ont parlé du titre qui mérite clairement une pluralité d’avis (celle-ci sera actualisée en fonction des mises à jour), même si on ne partage pas la même opinion bien sûr. On commence avec la critique de DC Planet, dithyrambique, pas trop longue et joliment rédigée. Ensuite, ce n’est pas une critique mais plutôt une chronique (subjective) sur ComicsBlog.fr avec, cette fois, un avis nettement plus tranché et négatif et, surtout, un angle basé sur le contexte de publication (« impossible de dissocier Doomsday Clock de ses impératifs éditoriaux« ). De quoi réjouir le lecteur qui hésiterait à sauter le pas avec trois retours bien argumentés : un très élogieux (DC Planet), un nettement péjoratif (ComicsBlog) et un plus mesuré (celui de ce site donc).

Pour conclure, on remet le premier jet « à chaud et sans révélations » de la première critique (rédigée pour cet article récapitulatif), qui condense tout ce que l’on vient de détailler en essayant d’évoquer les points forts et faibles du titre inégal par bien des aspects. « Aboutissement de longue haleine, rencontre extraordinaire de l’univers de Watchmen et des (nombreux) personnages de DC Comics au sens large (justiciers et antagonistes), Doomsday Clock séduit et déçoit (forcément) à la fois. Œuvre importante, dense et (inutilement) complexe, le livre ne marquera pas autant l’industrie qu’une des nombreuses « crisis » de l’éditeur même s’il tend à s’y prétendre fièrement (à raison). D’une qualité graphique exceptionnelle sous les traits de Gary Frank, l’héritage de Dave Gibbons est préservé, la pastille « nostalgique » en moins au niveau de la colorisation notamment (de Brad Anderson, qui excelle dans son style, un peu éloigné de celle de John Higgins en son temps). On émet quelques réserves sur le scénario et, in fine, la succession d’Alan Moore tant Geoff Johns rate des évidences mais réussit d’autres éléments, tout en soignant son ensemble, remarquable de cohérence (même s’il faut accepter quelques ficelles narratives grossières). C’est l’avant-propos de l’éditeur qui résume le mieux Doomsday Clock : le cynisme et les désillusions issus de Watchmen ont rendez-vous avec le (monde) merveilleux des super-héros. En ce point, la bande dessinée est immanquable pour les fans des deux univers. »

[À propos]

Publié chez Urban Comics le 23 octobre 2020 (initialement prévu en juin 2020).

Scénario : Geoff Johns

Dessin : Gary Frank

Couleur : Brad Anderson

Traduction : Edmond Tourriol (Studio Makma)

Lettrage : Moscow Eye

Acheter sur amazon.fr :

– Doomsday Clock (version normale)

– Doomsday Clock (version limitée)

– Watchmen

Ci-dessous, les couvertures du premier et neuvième chapitre, nettement plus représentatives de l’œuvre (que celle du combat entre le Joker et Rorschach malgré sa qualité intrinsèque et puissance graphique indéniable) et qui auraient (peut-être ?) été plus appropriées pour illustrer la version française…

Ce qui aurait pu donner ça 😀